内藤麻里子の文芸観察(60)

永嶋恵美さんの『檜垣澤(ひがきざわ)家の炎上』(新潮文庫)は、明治末から大正にかけて、横浜の上流社会を生き抜く娘の野望をミステリー仕立てで描いた、濃(こま)やかな物語である。文庫書き下ろしだ。

内藤麻里子の文芸観察(59)

大森兄弟さんの『めでたし、めでたし』(中央公論新社)は、奇想の物語だ。桃太郎ならぬ「桃次郎」による鬼退治の後日譚(ごじつたん)を饒舌(じょうぜつ)な混乱の中に語りながら、物語の終焉(しゅうえん)をめぐる葛藤を織り込んでみせた。変幻自在な文章に酔うもよし、バカバカしく楽しむもよし、なにやら深淵(しんえん)さを読み取ってもいい。

青少年が主役 全国各教会の取り組み

立正佼成会の庭野日鑛会長はこれまで、『年頭法話』や信行方針などで、青少年育成の重要性を説いてきた。また、教団創立100年に向けた基本構想・母型(マザープログラム)では、「育成」の重要な点として、「知っている私が知らない人に教えてあげる」のではなく、「みんなが救われる人であると同時に、みんなが救う人になる」と示されている。

大聖堂で「盂蘭盆会」 庭野会長が法話 老年になっても学ぶことの重要性を説く(動画あり)

先祖の御霊(みたま)を迎え、回向供養を通して、一人ひとりが受け継いだいのちの尊さをかみしめて菩薩行実践の誓いを新たにする立正佼成会の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が7月15日、大聖堂と全国各教会で厳修された。大聖堂(東京・杉並区)には会員約1600人が参集。式典の模様はオンライン配信(会員限定)された。

安城教会 周年記念行事で地元の高校生とTKWOが演奏 地域と惜しみなくつながる

前夜から降りしきる雨がやんだ6月23日、愛知県の安城市民会館に、人が続々と集まった。この日、立正佼成会安城教会は発足50周年を記念し、東京佼成ウインドオーケストラ(TKWO)によるアンサンブルコンサートを開催。後半には、同市内にある安城学園高等学校吹奏楽部とのコラボ演奏が行われた。このコンサートが実現するまでには、会員全員参加での“挑戦”があった。

内藤麻里子の文芸観察(58)

「一休さん」といえば、一般的には「この橋(はし)渡るべからず」の張り紙に、「はし(端)を渡らなければいい」と切り返したなどの頓智(とんち)で親しまれる僧侶だ。木下昌輝さんの『愚道一休(ぐどういっきゅう)』(集英社)は、そのモデルになった臨済宗の僧、一休宗純の実像に迫った歴史小説である。何がすごいと言って、臨済禅の道を追い求める、つまり求道(ぐどう)の姿に的を絞っていることだ。

内藤麻里子の文芸観察(57)

赤神諒さんの『佐渡絢爛(さどけんらん)』(徳間書店)は、佐渡金銀山を舞台にした時代ミステリーだ。相次ぐ怪事件の謎と、衰退する鉱山の立て直しという二本柱に、秘剣、恋模様、秘めた志、この地で盛んな能や名物の麩(ふ)など、さまざまな要素をこれでもかと詰め込み、登場人物たちもケレン味たっぷり。思い切り楽しませてくれる。

本会一食平和基金から緊急支援 台湾東部沖地震による被害に対し

台湾東部の花蓮(かれん)沖を震源とする台湾東部沖地震(マグニチュード7.7)の発生から、6月3日で2カ月が経過した。現地では、復旧作業が進む一方で、地震によって今なお、多くの人が避難生活を強いられている。こうした状況を受け、立正佼成会一食(いちじき)平和基金運営委員会(委員長=齊藤佳佑教務部長)はこのほど、被災者の支援に300万円の緊急拠出を決定した。

IARF日本チャプター青年グループが本会バングラデシュ教会青年部と交流

バングラデシュと日本の青年が一堂に会し、懐かしさに笑みを浮かべて友情を深め合う――。4月6日、立正佼成会大聖堂(東京・杉並区)2階の食堂で、国際自由宗教連盟(IARF)日本チャプター青年グループ主催の「バングラデシュ・日本青年交流会」が開催された。両国の青年が対面するのは2年ぶり。同チャプターの市川和一事務局次長、同メンバー、本会バングラデシュ教会会員ら17人が参加した。

内藤麻里子の文芸観察(56)

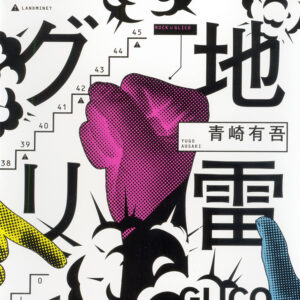

頭の体操をしながら読むのもまた小説の楽しみである。青崎有吾さんの『地雷グリコ』(角川書店)は、とびきり頭を使い、快感にあふれる読書体験ができる。本書が刊行されたのは昨年の11月末なので紹介するのは遅いと言われそうだが、一読したら取り上げずにはいられない快作だ。