内藤麻里子の文芸観察(58)

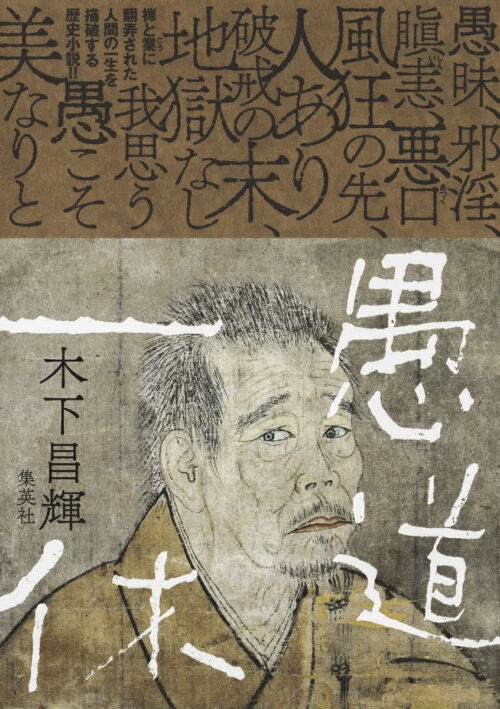

「一休さん」といえば、一般的には「この橋(はし)渡るべからず」の張り紙に、「はし(端)を渡らなければいい」と切り返したなどの頓智(とんち)で親しまれる僧侶だ。木下昌輝さんの『愚道一休(ぐどういっきゅう)』(集英社)は、そのモデルになった臨済宗の僧、一休宗純の実像に迫った歴史小説である。何がすごいと言って、臨済禅の道を追い求める、つまり求道(ぐどう)の姿に的を絞っていることだ。

前文にこうある。

「その男は禅僧にもかかわらず、詩と酒と女をこよなく愛した。

破戒に手を染めながらも、命を投げ打ち修行に身を投じた。

尊き血を持ちながら権門に目を背け、腐敗する禅を痛烈に指弾した。

名を、一休宗純という。」

このあともう4行続くのだが、まさにこれからの物語が集約されている。何か作者の覚悟が伝わってくるようである。

時は室町時代、千菊丸(後の一休宗純)は、「えらいお坊さんになるのですよ」という母の期待を背に、数え6歳で安国寺に入った。母は公家の出と聞かされているだけで父はおらず、出自は何も知らされていない。当時の禅宗、中でも臨済宗は幕府と近く隆盛を誇っていたが、修行はおろそかにされ、女色、酒食にふけり、腐敗が蔓延(まんえん)していた。高僧になるのも家柄か、金がものをいう世界。それに反駁(はんばく)し、峻烈(しゅんれつ)な師を求めて歩み出す。

得度して「周建」となり、新しく「宗純」の名を得、「一休」の道号を得ていく過程の、修行による心身への影響や、公案(禅問答)の答えを模索する胸中がつまびらかにされる。よくぞここまで筆が及んだと驚いた。こんなことまでつづられる小説は珍しい。作者自身が禅に深く分け入ったのだ。一休宗純となってからも、「風狂」「地獄」を手がかりに道を追い求める。「一休さん」と呼ばれる経緯も登場するが、頓智とは関係ないのであしからず。

求道に関わってくるのは師の他に母との関係性であり、遊女の地獄大夫であり、山名小次郎(後の山名宗全)であったりする。それぞれに悔恨を残し、教えをもたらす。ことに小次郎は在家の弟子として、一休宗純に煩悩がなくなった上での悪、「無漏悪(むろあく)」があるのかどうかという大きな問題提起をし、応仁の乱も絡んで後半の読みどころとなる。時の権力や宗門との大小の攻防も物語を鮮やかに彩る。

禅を究めるとは、ここまですさまじいものかと見せつけられると同時に、修行する一休宗純の人間臭さに思わず引き込まれた。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察