「時代」の声を伝えて――文学がとらえた80年(5) 文・黒古一夫(文芸評論家)

画・吉永 昌生

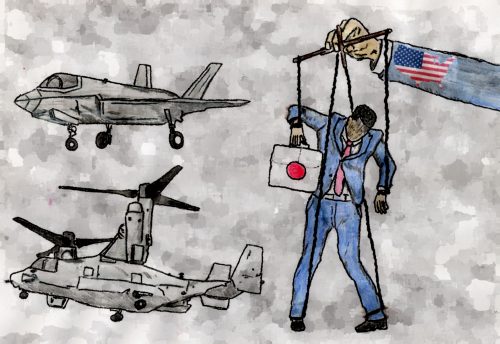

従属意識から抜け出せない憤り

そこで思い出すのが、戦後の「民主主義」と「平和」思想をその後の生き方に生かしてきたノーベル文学賞作家の大江健三郎の短編『人間の羊』である。この作品は、芥川賞を受賞した『飼育』(1958年)と同じ年に発表された。フランス語の家庭教師を終えバスで帰宅途中の大学生と何人かの乗客が、途中から乗り込んできた女連れで酒に酔った外国兵(進駐軍)の一団に絡まれ、乗客たちの前でズボンを脱がされた上、むき出しになった尻を「羊撃ち、羊撃ち、バンバン」と囃子(はやし)立てられながら叩かれるという「理不尽」かつ「屈辱」的な仕打ちを受けたことを中心に、この短編は展開する。

この短編の創作意図は、明確である。戦勝国軍(進駐軍)兵士の横暴な振る舞いに対して、「沈黙」でしか対応できない主人公を含むバスの乗客たちの姿は、まさに戦後の冷戦構造の下で西側(アメリカ側)の一員としての役割を果たしつつ戦後復興を実現した日本だ。占領期が終わってもなお敗者意識(従属意識)から解放されていないことへの大江の「疑義」と「憤り」を表現したのが、この『人間の羊』だったのである。

占領期が終了してもなお、敗者意識(従属意識)から抜け出せない日本と、変わらず勝者(支配者)であり続けようとしてきたアメリカとの関係(構図)は現在も変わらない。日本は主権国家でありながら、日本国憲法よりも、また日米安全保障条約よりも「上位」に位置すると言われる「日米地位協定」によって国内の在日米軍基地は守られている。これは、アメリカと日本や沖縄との関係を象徴している、と言うことができる。

その意味で、大江の『人間の羊』は、同時期に現れた小島信夫の『アメリカン・スクール』(1954年)や『抱擁家族』(1965年)などと共に、戦争の勝者(支配者としてのアメリカ)―敗者(従属国としての日本)という構図を改めて明示してくれる佳品だったのである。

プロフィル

くろこ・かずお 1945年、群馬県生まれ。法政大学大学院文学研究科博士課程修了後、筑波大学大学院教授を務める。現在、筑波大学名誉教授で、文芸作品の解説、論考、エッセー、書評の執筆を続ける。著書に『北村透谷論――天空への渇望』(冬樹社)、『原爆とことば――原民喜から林京子まで』(三一書房)、『作家はこのようにして生まれ、大きくなった――大江健三郎伝説』(河出書房新社)、『魂の救済を求めて――文学と宗教との共振』(佼成出版社)など多数。

「時代」の声を伝えて――文学がとらえた80年