「時代」の声を伝えて――文学がとらえた80年(11) 文・黒古一夫(文芸評論家)

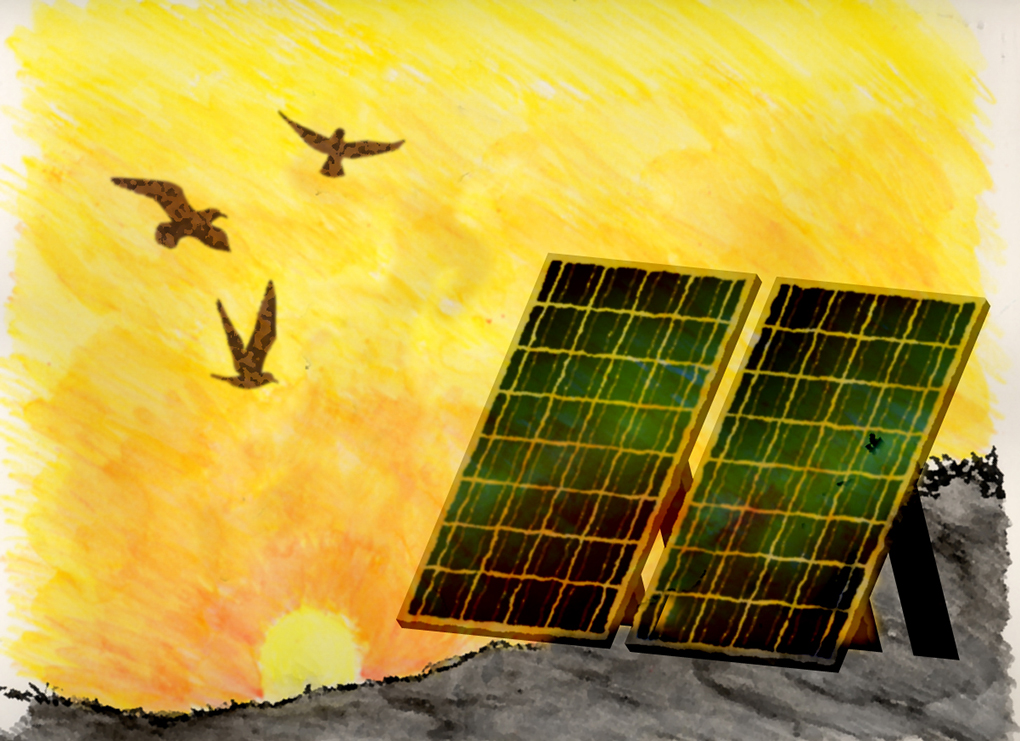

画・吉永 昌生

かつての田畑に広がる無機質な風景

立松は、上記の『遠雷』四部作のほか、都市と郊外との「境界」(旧農村地区)に生きる若者を主人公とする『雷獣』(1988年)、『百雷』(91年)、『雷神鳥(サンダーバード)』(93年)、『黙示の華』(原題『寒雷』95年)を次々と書き継ぐ。それは「境界」が消滅するどころか全国的に拡大し、そこでは「豊かさ」と引き換えにさまざまな悲喜劇が起こっている、と確信していたからに他ならなかった。現在、どの地方へ行っても目立つのは、かつての田畑に建つ太陽光発電のパネル群である。すでに「境界」すら消滅してしまったのかもしれないが、「時代の目撃者」であることを自らに課していた立松は、80年代、まさにその「境界」から発せられていた「時代の声」を聞いていたのである。

プロフィル

くろこ・かずお 1945年、群馬県生まれ。法政大学大学院文学研究科博士課程修了後、筑波大学大学院教授を務める。現在、筑波大学名誉教授で、文芸作品の解説、論考、エッセー、書評の執筆を続ける。著書に『北村透谷論――天空への渇望』(冬樹社)、『原爆とことば――原民喜から林京子まで』(三一書房)、『作家はこのようにして生まれ、大きくなった――大江健三郎伝説』(河出書房新社)、『魂の救済を求めて――文学と宗教との共振』(佼成出版社)など多数。

【あわせて読みたい――関連記事】

「時代」の声を伝えて――文学がとらえた80年

「時代」の声を伝えて――文学がとらえた80年