新着

内藤麻里子の文芸観察(64)

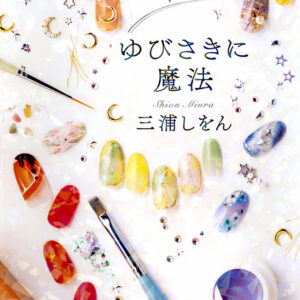

三浦しをんさんの『ゆびさきに魔法』(文藝春秋)は、爪を美しく彩るネイリストを題材にしている。『神去なあなあ日常』『舟を編む』など、秀逸なお仕事小説を手がけた作家による、新たな充実のお仕事小説だ。

大聖堂で「御親教」式典 新たな気持ちで精進を(動画あり)

年頭にあたり、会員一人ひとりが一年の修行精進を誓う「御親教」式典が1月7日、大聖堂(東京・杉並区)はじめ各教会で行われた。大聖堂には会員約700人が参集。庭野日鑛会長は、「御親教」の中で、『素心(そしん)』『初日(はつひ)』の二幅の書き初めを披露した。また、新年にあたり、新たな人間に生まれ変わるという決意で努力、前進していく大切さを説いた。式典の模様は、動画共有サイトを通じて手話通訳付きでライブ配信(会員限定)された。

天台宗の細野新宗務総長が本会を訪問 熊野理事長と懇談

天台宗(総本山・比叡山延暦寺、滋賀・大津市)の宗務総長に就任した細野舜海師(千葉・観明寺住職)が昨年12月18日、立正佼成会本部(東京・杉並区)を訪れ、大聖堂の応接室で熊野隆規理事長と懇談した。新内局の坂本圭司総務部長、四竃亮真法人部長、大角実豊財務部長、村田庸田教学部長、荒樋勝善・一隅を照らす運動総本部長らが同行。本会から橋本雅史常務理事、和田惠久巳総務部長、榎本光良時務部長、佐原透修総務部次長(渉外グループ)が同席した。

菊地枢機卿親任祝賀ミサに和田総務部長が参列

カトリック教会の枢機卿に菊地功・カトリック東京大司教区大司教が任命された。日本人としては7人目。昨年12月21日、菊地枢機卿の「親任祝賀ミサ」が東京・文京区の東京カテドラル聖マリア大聖堂で行われ、信徒ら約550人が参加した。立正佼成会から、庭野日鑛会長の名代として和田惠久巳総務部長が参列。世界宗教者平和会議(WCRP/RfP)日本委員会から篠原祥哲事務局長が出席した。

佼成学園高校アメリカンフットボール部「ロータス」 クリスマスボウルで準優勝

「第55回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会」の決勝戦(クリスマスボウル)が昨年12月22日、大阪・吹田市の万博記念競技場で行われた。9年連続出場の佼成学園高校「ロータス」(関東代表)が、初出場の追手門学院高校「ランバージャックス」(関西代表)と対戦し、10対24で敗れた。

大聖堂で令和7年次「元旦参り」 庭野会長が年頭誓願文を奏上

新たな年を迎えた喜びの中で世界平和を祈念し、さらなる修行精進への決意をかみしめ合う令和7年次「元旦参り」が1月1日早朝、大聖堂で開催された。式典の模様はインターネットの動画共有サイトでライブ配信(会員限定)され、会員たちは各家庭で映像の視聴を通して式典に参加した。

庭野会長が大宮八幡宮に参拝 世界平和を祈念(動画あり)

立正佼成会の庭野日鑛会長は1月1日午前、東京・杉並区の大宮八幡宮(鎌田紀彦宮司)に年始の参拝に訪れた。熊野隆規理事長、橋本雅史常務理事、川本貢市杉並教会長(東京教区長)、 榎本光良時務部長が同行した。同宮は本部周辺の氏神にあたる。

「カーター元米国大統領の逝去——庭野開祖とも交流」など海外の宗教ニュース(海外通信・バチカン支局)

カーター元米国大統領の逝去——庭野開祖とも交流

ジミー・カーター第39代米国大統領が12月29日、同国ジョージア州の自宅で亡くなった。100歳だった。

ローマ教皇フランシスコは30日、バチカン国務長官のピエトロ・パロリン枢機卿を通し、弔電を送った。この中で教皇は、同大統領の逝去に深い哀悼の意を表し、キリスト教(バプテスト教会)の深い信仰を背景とした諸国民間の和解と和平、人権の擁護、また貧者、助けを必要としている人々の福祉に対する献身を讃(たた)えた。