内藤麻里子の文芸観察(28)

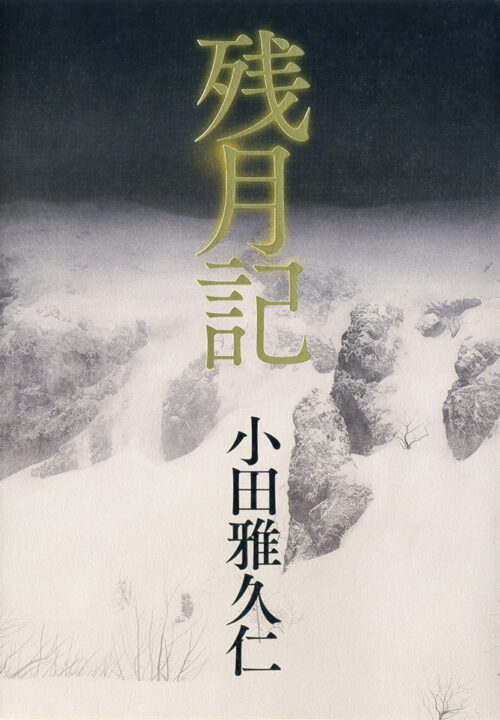

夜空の月を見て心慰められることもあれば、冴(さ)え冴(ざ)えとした月光は孤独や狂気をはらむように感じることもある。そんな月に触発され、『竹取物語』の昔から幾多の物語が生まれてきた。今また新たな物語が誕生した。小田雅久仁さんの『残月記』(双葉社)である。

「そして月がふりかえる」「月景石」「残月記」の3部構成だ。日常から非日常へ、物語はホップ・ステップ・ジャンプして、ディストピア(ユートピアとは逆の暗黒世界)に至る。

「そして月がふりかえる」は、家族と出かけたファミリーレストランで、大槻高志がトイレから戻ると月も世界も一変していたことから幕が開く。疑問だらけの高志が、家族の様子を探っているうちに夢を見る。これが生々しく、全編通してリアルな夢と現実世界を行き来することになるが、徐々にその境目が溶け出していく。現実から足が離れる恐怖と、現実世界の不確かさに肌があわ立つ。

もう一つ、全編を通して描写が繊細で、独自色がある点が挙げられる。例えば、幼い頃お月さまは自分の後を追ってくると感じた記憶は多くの方が持っているだろう。それを丁寧に掘り返したり、好きではない父と自分の相似をさりげなく示したり。描写のうまさに導かれ、不思議な世界にのみ込まれていく。

2話目の「月景石」の主人公、澄香は、石の蒐集家(しゅうしゅうか)だった叔母の形見として、月の風景の石をもらった。この石を枕の下に入れて眠ると月に行けると言われたが、悪い夢を見るから絶対にしてはいけないと禁じられてもいた。やがて澄香は、隣家の少女を気にするあまり月景石に手を出す。そして、夢に見た月世界に現実が侵食されていく。

「残月記」は近未来の日本が舞台だ。月の満ち欠けに左右される「月昂(げっこう)」という感染症が蔓延(まんえん)している。感染者は月昂者と呼ばれ、一生隔離される。ハンセン病の差別の再来だ。しかも大地震や月昂で揺れる社会は、一党独裁政権を選んでいた。憲法も停止された。さらに男の月昂者を剣闘士に仕立て上げ、上級党員向けに闘技会が催されていた。勝利した褒美は女だ。醜悪な社会になり果てた日本。ありうる近未来像ではないか。

主人公は剣闘士に選ばれた月昂者・宇野冬芽(とうが)。闘い、諦め、木彫を生きるよすがにする。褒美の女を慈しみ、木彫で世界を作ろうとする。月世界と夢で往還し、社会にあらがって生き切った時、小さな愛が世界を覆う。静かな感動が尾を引く。なんとこれは愛の物語だったのである。そういえば、1話も2話も家族愛、隣人愛が事態を動かした。むごい社会を生き抜くすべは、愛しかないか。

著者は2009年、『増大派に告ぐ』で日本ファンタジーノベル大賞を受賞してデビューした。本書が3作目となる。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察