ミンダナオに吹く風(7) 戦争とNGO 写真・文 松居友(ミンダナオ子ども図書館代表)

戦争とNGO

東ティモールの独立に伴う騒乱は、ミンダナオ紛争が拡大した時期と重なる1999年のことだ。ぼくは偶然、120万を超す戦争避難民のいる北コタバト州のピキット、リグアサン湿原地域に、バリエス司教に誘われて足を運び、それがきっかけで、避難民救済支援活動を開始して、ミンダナオ子ども図書館を創設するにいたった。

2001年、「バリカタン」と呼ばれるフィリピン政府軍とアメリカ軍の合同演習の時には、道端から見わたすかぎりの空き地に戦争避難民の仮住まいが広がっていた。テントも無く、棒切れの上にヤシの葉や良くてビニールシートを置いた下で、すでに1年半以上も生活している避難民たちの姿にショックを受けたが、2003年の米軍主導によるテロリスト掃討作戦の時の様子はさらに衝撃的だった。

空爆が行われ、プランギ川河口の町・コタバトからも海軍の戦闘用ボートが遡(さかのぼ)ってきて、避難民はさらに増大したばかりではなく、欧米の大小の国際NGOが集まってきて、国道沿いにずらっと“店”を並べた。その後も小規模の戦争は毎年のように続き、大規模なものは3年から5年おきに起きたが、現地の人々が言う「NGOの見本市」ができたのはこの時だけだ。

NGO活動や避難民救済支援活動などに関心が無かったぼくの目には、初めて見るそうした風景が異様だった。国道に並べた店に子どもたちを入れ集め、カメラの前に立たせて品物と一緒に撮影する。そして、「これを買ってくださったら、この子たちを救済できます!」とインターネットで宣伝するのだ。しかし、ほとんどのNGOが危険地域に入っていかない。しかも、テロリスト掃討作戦が始まったのが2003年頃で、半年も経たないうちに中東でイラク戦争が勃発すると、今まで国道沿いにひしめき合うように並んでいたNGOや支援団体が、一斉に店を畳み始めたのだ。

「まだ戦争中で、たくさん避難民が出ているのに、何でいなくなるんですか?」と、ぼくが尋ねると、去っていく彼らは一様にこう答えた。「支援金が落ちてくるのは、もうミンダナオじゃないですよ! イラク、イラク!」。そして、驚くべきことに、ほとんどのNGOが姿を消し、残ったのはミンダナオ子ども図書館とコタバトの小さなNGOだけになった。こんなこと、安易に言ってはいけないと思うが、「NGOとは、一体何だろう? これじゃあまるで、被災や戦争を機会に死肉に集まるハゲタカみたいだな」と思ったのを記憶している。

その後、日本に帰った時に偶然、本屋でナオミ・クライン著の『ショック・ドクトリン――惨事便乗型資本主義の正体を暴く』(岩波書店)を見つけた。読み終えて、一斉に引き上げたNGOの人々の考えが、ある意味で“合理的”であることを知った。しかし、それは、苦しみを抱える人々より自らを優先する考えであって、戦争を引き起こす心とどこか共通する。

プロフィル

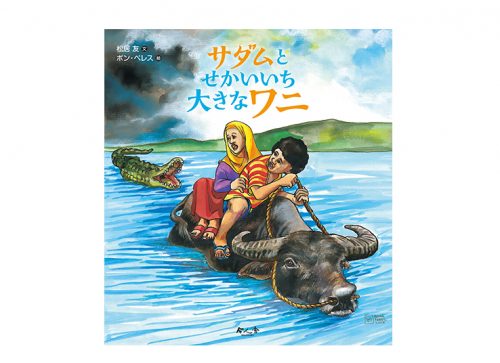

まつい・とも 1953年、東京都生まれ。児童文学者。2003年、フィリピン・ミンダナオ島で、NGO「ミンダナオ子ども図書館」(MCL)を設立。読み語りの活動を中心に、小学校や保育所建設、医療支援、奨学金の付与などを行っている。第3回自由都市・堺 平和貢献賞「奨励賞」を受賞。ミンダナオに関する著書に『手をつなごうよ』(彩流社)、『サンパギータのくびかざり』(今人舎)などがある。近著は『サダムとせかいいち大きなワニ』(今人舎)。