共生へ――現代に伝える神道のこころ(21) 写真・文 藤本頼生(國學院大學神道文化学部教授)

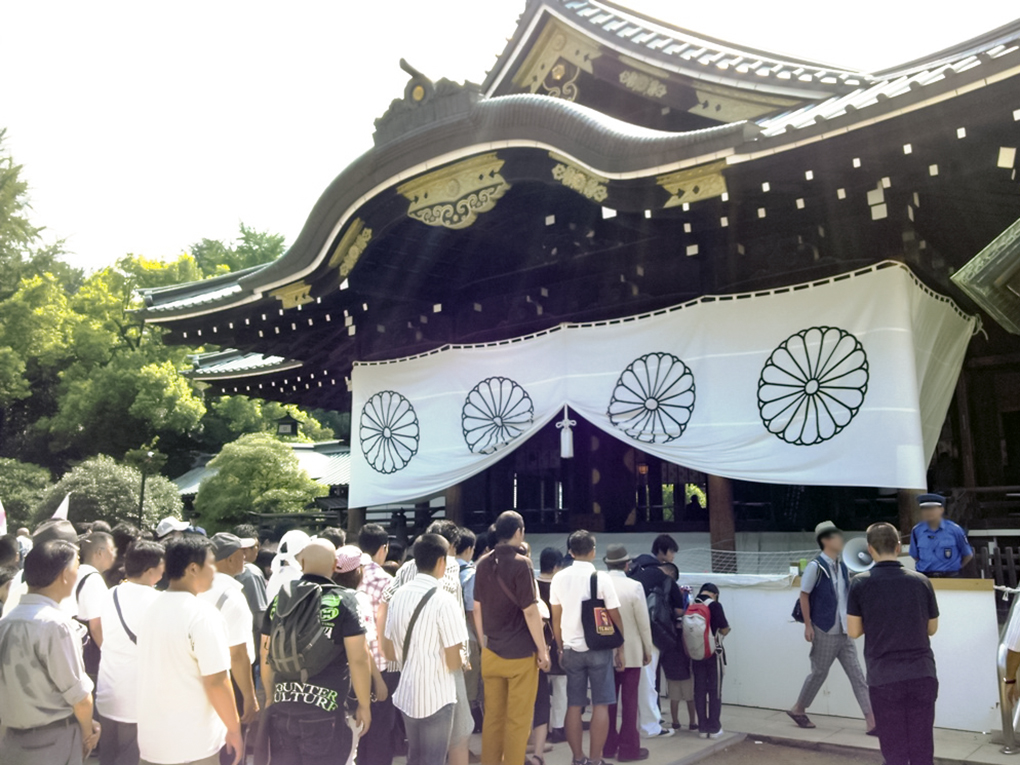

靖國神社の拝殿には、菊の御紋が記された大きな幕が掲げられているが、春秋の例大祭などの祭典のある日は紫の幕、祭典のない日は白い幕が張られている(写真は全て、筆者提供)

神紋は個々の神社や御祭神を示すシンボルでもあり、神社の歴史や由緒の一部

小生はいわゆる掃苔家(そうたいか)、“墓マイラー”ではないが、時折、各地の墓苑に赴いて調査を行うことがある。近年の墓苑では、墓石の表面に「〇〇家之墓」といった名称がなく、「倶会一処(くえいっしょ)」といった仏教にちなむ言葉をはじめ、花や楽譜、その人が好んだ文章や四字熟語、あるいは生前の事績が記されるなど、さまざまな形式の墓標が見られる。現代社会における墓は、かつてのような均一的なものでなく、多様な墓の在り方が共存しているのだ。

墓苑の調査を行う際に時々見かけるのが、戦後の均一的な様式で建立された墓の多くに刻まれた家紋である。七千種を超えるとされる家紋の起源は、おおよそ平安時代末期と考えられているが、事代主命(ことしろぬしのみこと)が市を開いた際に物品が混交しないように、柏の葉や蔦(つた)の葉で区別したという神話の時代にまでさかのぼるという説もある(井上久太郎編『新撰伊呂波引紋帳大全』)。

小生は、幼い頃からお彼岸やお盆に墓参りへと赴くと、個々の墓石に記された多種多様な文様の家紋に興味津々だった。そこで見た家紋の一つが、とある神社に詣でた際に見たものと同じであり、父に尋ねて御神紋(以下、神紋と記す)の存在を教えてもらったことが、神紋に興味を持つきっかけとなった。

神紋については、かつて姓氏・紋章研究家の丹羽基二氏が『家紋――千五百種の美と歴史』(秋田書店)という著書の姉妹編として、昭和四十九(一九七四)年に『神紋――神社の紋章』(同)という書を著している。同書は全国四千八百二十七社の神社を調査し、百二十種類の神紋について、その由緒と全国分布を記した神紋研究の好著である。丹羽氏は全国に約八万社ある神社の神紋の種類を約二百種類と推計する。紋章学研究でも神紋の発生時期を家紋の発生とほぼ同時期の平安末期としており、人々の生活と信仰とが紋を媒介として結びついていたと考えられている(『神紋』など)。とはいえ、八百万神(やおよろずのかみ)といわれるほど神社に祀(まつ)られる御祭神は多いにもかかわらず、神紋の種類がさほど多くないのは意外とも言える。

考古学者の樋口清之氏によれば、神紋の種類が多くない理由としては、もともと古代の神社は社殿さえなかった時期があり、社殿が発生した後も装飾様式を受け付けない時期が続いていたことや、そもそも神道が紋章によって神社を区別する、あるいは他社と区別する必要性を持たなかったため、神紋は家紋のように多種類に発達しなかったと考えられている(『神紋』の「本書に寄せて」より)。そこで神紋の一部を紹介しつつ、その魅力について述べてみたい。