新着

ロヒンギャ難民支援 物資調達から輸送、配布までを一括で行う国連WFPが現地報告会

国連世界食糧計画(国連WFP)による第1回メディアセミナー「ロヒンギャ難民支援の現場から――サプライ・チェーンから見る人道支援」が2月22日、国連大学(東京・渋谷区)で開催された。国連WFP日本事務所の濵井貢政府連携担当官が現地報告し、メディア関係者、国連職員ら15人が参加した。

詳報 本会「創立80周年記念式典」 人を慈しみ、時代ひらく歩み重ね

立正佼成会の「創立80周年記念式典」が3月5日、東京・杉並区の大聖堂をはじめ全国の各教会で挙行された。大聖堂での式典には、会員約4000人が参集した。法話に立った庭野日鑛会長は、「仏教精神をひろめ、人を救い、世を立て直す」という庭野日敬開祖の本会創立の精神をかみしめるとともに、教団創立100年に向け、新たな心で布教伝道に取り組む重要性を説いた。式典の様子は国内外の教会・拠点にインターネットで同時中継された。

創立80周年記念式典祝辞 第二百五十七世天台座主・森川宏映師

本日は立正佼成会さまにおかれましては、昭和13年3月5日に立教されてから80年という記念すべき日を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。

絶対非戦を誓う 新宗連青年会「第26次アジア青年平和使節団」がタイ・ミャンマーを訪問

新日本宗教青年会連盟(新宗連青年会)による「第26次アジア青年平和使節団」(団長・岩渕明大同青年会委員長=松緑神道大和山)が、2月19日から25日までタイとミャンマーを訪れた。立正佼成会を含む5教団から16人が参加した。

本会創立80周年記念式典 大聖堂をはじめ全国各教会で

立正佼成会の「創立80周年記念式典」が3月5日、大聖堂(東京・杉並区)をはじめ全国各教会で挙行された。大聖堂には、会員約4000人が参集した。

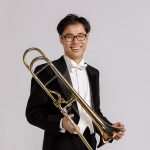

TKWO――音楽とともにある人生♪ テナートロンボーン・今村岳志さん Vol.1

日本トップレベルの吹奏楽団として知られる東京佼成ウインドオーケストラ(TKWO)。演奏会をはじめ、ラジオやテレビ出演など、多方面で活躍する。また長年、全日本吹奏楽コンクールの課題曲の参考演奏を行っていることから、特にコンクールを目指す中学生・高校生の憧れの存在でもある。時に彼らの演奏指導にも取り組んでいる。本企画の第7回はテナートロンボーン奏者の今村岳志さん。トロンボーンとの出合いや、奏法について聞いた。

気候変動の解決目指し WCRP/RfP日本委が植樹祭

世界宗教者平和会議(WCRP/RfP)日本委員会気候変動タスクフォースによる「第1回植樹祭」が2月25日、埼玉・所沢市内の狭山丘陵で開催された。立正佼成会の会員を含む加盟教団の信徒ら約130人が参加した。

_R-1-150x150.jpg)