新着

【特別インタビュー 第35回庭野平和賞受賞団体・アディアン財団 ファディ・ダウ理事長、ナイラ・タバラ副理事長】 中東・レバノンなどで共生教育の普及へ

多様性こそ世界の現実であり、全ての人の調和は教育によって実現できる――その信念のもとに活動し、「第35回庭野平和賞」を受賞したレバノンの国際NGO「アディアン財団」。ファディ・ダウ理事長(47)、ナイラ・タバラ副理事長(46)へのインタビューが5月9日、東京・港区の国際文化会館で行われた。聞き手は公益財団法人・庭野平和財団の庭野浩士理事長が務めた。アディアン財団は、シリアやイスラエルと国境を接し、宗教対立の歴史を持つレバノンを拠点に、アラブ地域で平和構築と和解に向けた共生教育を展開する。多様性を豊かさとして享受し、平和に尽くす同財団のビジョンや取り組みについて聞いた。(敬称略)

佼成学園高アメフット部 春季関東大会優勝 公式戦30連勝達成

「第44回関東高等学校アメリカンフットボール大会」の決勝が6月24日、神奈川・川崎市の富士通スタジアム川崎で行われた。佼成学園高校アメリカンフットボール部「ロータス」が足立学園高校「ワイルドベアーズ」に21対7で勝利。春季の関東大会で2年連続3度目の優勝を果たした。公式戦30連勝も達成した。

終末期を支えるために宗教者ができること 普門メディアセンターでビハーラ講座

「生・老・病・死」の四苦の解決を目指した仏教。今、その教えを生かし、医療や社会福祉の分野と関わる「ビハーラ活動」の取り組みが行われている。

〈ひと〉本会「モンゴル看護師育成支援プロジェクト」1期生として看護師資格を取得し帰国した ガンチュルーン・サンブーさん(27)

人を育て、母国の医療の発展に尽くすことが私の使命

いつも手帳を持ち歩いている。どのページにも、ローマ字で記したモンゴル語と、ひらがなで記した日本語のメモ書きがびっしり。「先輩から、感動する言葉を教わったんです。えっと……」。取材中、そう言って何度も手帳のページを繰り、行ったり来たりするが、たどり着けない。病院での勤務中には、指導役の先輩看護師から「慌てず、慎重に」と口酸っぱく言われたと笑う。「でも大丈夫ですよ。『宗教で心を支え、医療で体を治す』。頭にはちゃんと入っています」。そう語り、はにかんだ。

急増する難民をどう守るか フランスの取り組みを視察して――JARの石川代表理事による報告会

6月20日は、国連で定められた「世界難民の日」。19日に発表された国連の報告によると、紛争などが原因で発生した世界の難民は5年連続で増えており、2017年末で過去最高の6850万人に上る。急増する難民への対応、さらにその背景にある紛争や政治的な迫害、経済的格差などが国際的な問題になっている。

被爆の記憶を受け継ぎ、非戦の誓いと平和の尊さ語る 広島被爆体験伝承者・細光規江さん

私は広島市の被爆体験伝承者として被爆者の証言を受け継ぎ、これまで多くの方々を前に講演を行ってきました。これからお話しするのは、12歳で被爆した笠岡貞江さん(85)の証言です。

東京佼成ウインドの第139回定演 ドイツのマクデブルク劇場音楽総監督のキンボー・イシイ氏が指揮

東京佼成ウインドオーケストラ(TKWO)の第139回定期演奏会が6月23日、東京・新宿区の東京オペラシティで開催された。聴衆約1000人が参集した。

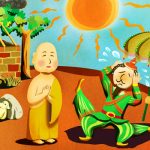

新・仏典物語――釈尊の弟子たち(13)

天よ、雨を降らせよ

雨の降らない日が続いていました。農民たちも、うらめしげに天を仰ぐばかりでした。まだ被害は出ていませんでしたが、このまま雨のない日が続けば農作物に影響が出てくることは目に見えていました。

TKWO――音楽とともにある人生♪ パーカッション・秋田孝訓さん Vol.3

打楽器奏者としてのこだわりを大切に、日々、演奏方法を模索している秋田孝訓さん。第3回となる今回は、自分を刺激し続けるための取り組みや、好きな映画から音楽への興味が深まった話を紹介する。

「時代」の声を伝えて――文学がとらえた80年(12) 文・黒古一夫(文芸評論家)

解体・流動化する「家族」

多くの経済学者が指摘するように、1950年代半ばから始まった高度経済成長期、73年からの安定成長期を経て、80年代後半から突如、日本列島はバブル景気に沸き、日本はそれまで経験したことのない「豊かさ」を手に入れた。しかし、その半面、80年代以降、少子高齢化や離婚率・未婚率の上昇、貧富の差の拡大、老老介護、等々の現象が加速度的に進み、社会問題として深刻化する中で、果たしてこの日本は本当に「幸せ」な社会なのか、といった疑問を抱く人が増えていく。