内藤麻里子の文芸観察(63)

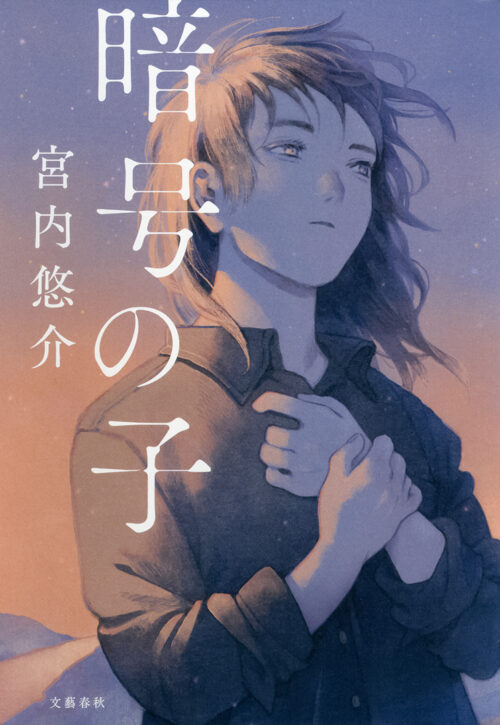

暗号通貨やプログラミングのC++言語など、デジタル世界のテクノロジーに関して知識を持ち合わせていない。それなのに読まされてしまうのが、宮内悠介さんの『暗号の子』(文藝春秋)だ。テクノロジーというギミックを使って、現代という時代を描き出す。

表題作はじめ短編8編を収録する。中には、著者が「九十八・七パーセントくらいはAIが書いたことになる」と言う短編「すべての記憶を燃やせ」もある。奇妙な味の物語になっている。雑誌の企画で挑戦したそうだ。

冒頭にある「暗号の子」では、アスペルガー型の自閉スペクトラム症(ASD)、双極性障害などと診断され、集団になじめない「わたし」が主人公だ。オンライン上のASDの自助グループ「クリプトクリドゥス」に入っている。ここは「管理者や責任主体のない分散型の自律組織」なので、匿名性は保たれ、何事も規制されない完全自由主義者のグループのようなものだ。そのデジタル世界を構築するテクノロジーの設定が細々と出てくるが、よく分からなくても構わない。なんとなく座り心地の悪い雰囲気が感じられればいいのではないだろうか。

ともあれ、ここのメンバーが無差別殺傷事件を起こし、クリプトクリドゥスは世間の好奇の目にさらされていく。「わたし」は自分とグループの尊厳を取り戻すべく、世間に立ち向かうのだが――。

今という時代を鋭く切り取っている。例えばVR(仮想現実)で使うアバターは、「自分のルッキズムの信仰告白だ」と言う。自分の好みでキャラクターの見た目を作るのだから、もっともな指摘だ。

クリプトクリドゥスという怪しい異質な場が事件の温床になったという言説が流布すると、1997年の神戸連続児童殺傷事件はニュータウンだから起きたと言われたことを引き合いに出し、その言説の乱暴さをあらわにしてみせる。ぼんやりした意識や、根拠なき無責任な認識の隙をついて、私たちの世界をクリアにしていく。

思考実験のような短編もある。「ローパス・フィルター」は、SNS上の過激な意見や煽情(せんじょう)的なつぶやきを表示させないアプリをめぐる物語だ。どうしたらそんなことができるのか、その結果、どういう事態が起こるのか。ディストピアのような世界が広がる。

最後の短編「ペイル・ブルー・ドット」には、超小型人工衛星が出てくる。少年とプログラマーの交流を描き、ここまでの短編を読んで抱え込んだざらついた気持ちを、ちょっといやしてくれるようなさわやかな物語だ。

時代の風をたっぷり感じる1冊である。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察