内藤麻里子の文芸観察(67)

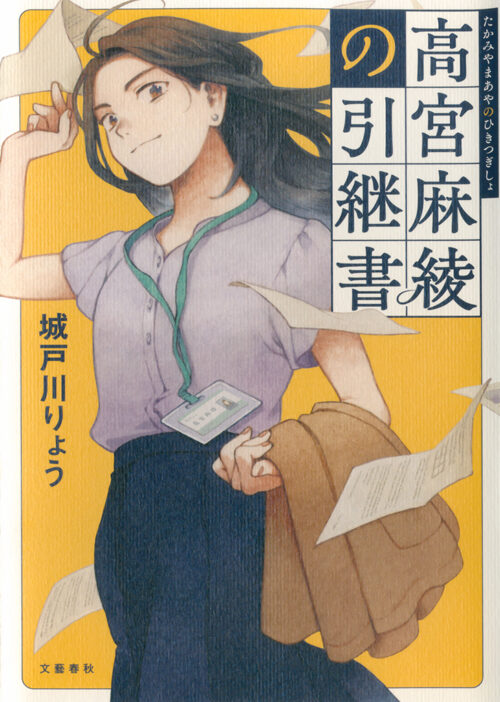

いまどきはやりの、キャラクターが立った軽妙なお仕事小説かと思ったら、まったくそんなことはなかった。城戸川(きどかわ)りょうさんの『高宮麻綾(まあや)の引継書』(文藝春秋)は、最初こそ、その雰囲気を漂わせるが、あくの強い主人公が仕事と格闘する姿を描く、かなり本格派のビジネス小説だった。それにポップな衣を着せて、現代が放つビジネス小説と言えよう。うれしい誤算に満ちた快作だ。

食品原料の専門商社で入社3年目の高宮麻綾は強気でパワフル、いら立つと舌打ちと貧乏ゆすりが止まらない。まるでAdoの「うっせぇわ」の歌詞のような主人公像である。これがまず痛快だ。

高宮はグループ企業のビジネスコンテストに、フードロスを解消する事業「メーグル」を提案し、優勝をかっさらう。ところが渾身(こんしん)の事業案が潰(つぶ)された。事業の肝は少額出資先が開発中の食品改良剤だが、過去に出資していた会社が同様の開発をしていて大事故を起こし、死者が出ていたのだ。二の足を踏む親会社、子会社としての遠慮が渦巻く。高宮は怒り心頭ながらも、退社した先輩が残した「(事業が死ぬのは)その事業のことを、誰も気にかけなくなった時だ」という言葉を胸に、立ち上がる。

ひょんなことから見つけた事故についての顚末書(てんまつしょ)、引継書には、「事故ではない。(中略)会社とFBに殺された」という衝撃の記述があった。事件の詳細を探るが、さまざまな障害が立ちはだかる。起死回生の手段を取るも密告されたり、窓際に飛ばされたり。しかし、負けない高宮には意外なところから思わぬ手が差し伸べられる。この手を差し伸べる面々が、まさかこうくるかというユニークさ。事態はさらに変転し、物語はどんどん濃密になっていく。事故の真相は、FBとは誰か、そしてメーグルの運命やいかに。

高宮は別に人生を会社に捧げているわけではない。ただ、仕事をしていると「たまらない瞬間」がある。か細い糸がつながって物事がうまくいく瞬間。そんなしびれる経験があるから高宮は仕事をする。そして自分一人で仕事ができると思っていたが、なんと多くの人に助けられてきたかということも認識する。そんな発見が高宮を成長させていくのである。まさに仕事をするとはそうしたものではないのか。

冒頭にある罵詈雑言(ばりぞうごん)の引継書の存在感や、海外に進出した企業が、現地従業員とのコミュニケーションを図るためにつけるイングリッシュネームなどのスパイスも効いている。ビジネスとミステリーがしっかりかみ合って、最後まで一気に読ませる。これが著者のデビュー作である。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察