内藤麻里子の文芸観察(2)

荻原浩という作家は、どこか朗らかな語り口を身上とする。

若年性アルツハイマーに迫った『明日の記憶』(2004年)でも、似非(えせ)宗教教団の興亡を描いた『砂の王国』(2010年)でも、題材の深刻さをつづる筆ににじんでくる明朗さが、とかく重苦しくなりがちな読み心地を救い、一方で思わぬ事態に直面した普通の人間の姿を映し出す。

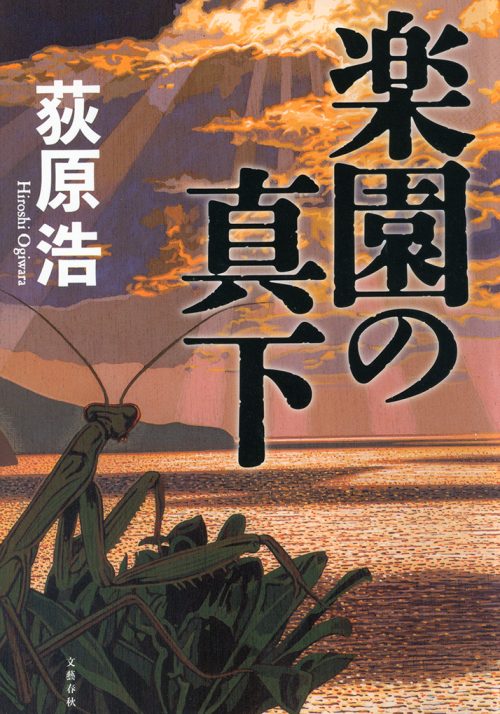

そして、新作『楽園の真下』(文藝春秋)でもその妙味が味わえる。今回は周囲から隔絶された離島を舞台にしたパニック小説。なんと超巨大カマキリの襲撃だ。「どうすればいいんだろう、俺」と言うような、気負いのない主人公に導かれ、あれよあれよという間に命をかけた危機的状況が展開する。

売れないフリーライターの藤間達海は『びっくりな動物大図鑑』という本の依頼を受け、17センチの大カマキリが見つかった志手島(してじま)に向かう。1週間に1本しか船便がない不便な場所。この島は最近相次ぐ自殺者を出し、話題になっていた。愛する妻が自殺してしまった藤間は、なぜ人は自ら命を絶とうとするのかというテーマを抱えてもいた。まずは野生生物研究センターの女性研究者・秋村の協力を得て、大カマキリを追うことになる。

怪しげな酒場、痩せ細り水に飛び込む自殺者、川を流れゆく大カマキリ、無残な動物の死骸、戦時中の要塞(ようさい)跡。すべてがつながったとき、生き残りをかけた超巨大カマキリの襲撃が始まる。それをなかなか信じない島民たち。じりじりした時間が過ぎる中で、仮説として浮かび上がる真の“頂点捕食者”。封じ込めは成功するのか――。

冒頭の1行からベテランの味。「とにかく最初の一行がむずかしい」と始まる。主人公のフリーライターと、実際に書いている作家が重なって幻惑されるような滑り出しで、まんまと物語世界に誘導される。楽園と呼ばれる島の闇や影を探そうとする藤間だが、そんなものは見つからない序盤ののんきさとぬぐい切れない不穏さ。妻を亡くした藤間の葛藤。愚かなマスコミが登場してパニックものの定番もしっかり押さえ、襲撃からは一気に手に汗握る。

人間は生きるのだ、と訴えながら、終幕の衝撃と言ったらない。明るい筆致だからこそ、よけいに絶望感が際立つのである。

それにしてもカマキリが巨大化したら、こんなに怖いものだとは……。生物の多様性の底知れなさを思い切り味わわされた。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察