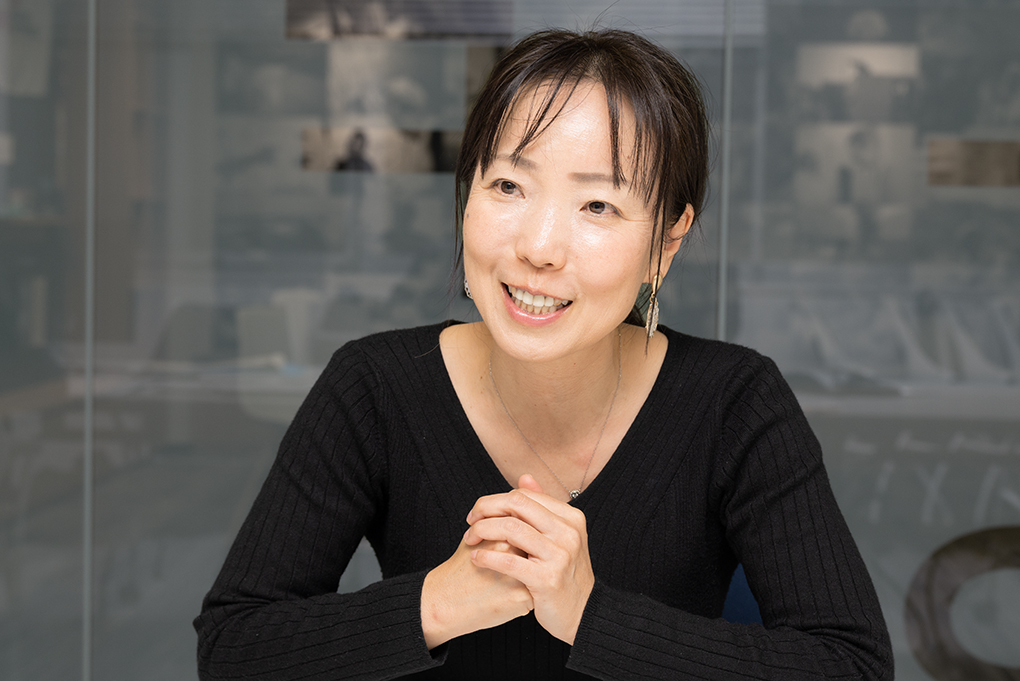

【国境なき医師団 手術室看護師・白川優子さん】紛争地の看護師として、いのちに寄り添い生きる希望へつなぐ

世界には、武力紛争や天災、迫害などで生命の危険にさらされながら、医療を受けられない人々がいる。危機に瀕(ひん)した人に独立・中立・公平な立場で緊急医療援助を届けているのが「国境なき医師団(Médecins Sans Frontières=MSF)」だ。同団の手術室看護師を長年務めてきた白川優子さんは、シリア、イエメンなどの紛争地を中心に10カ国で18回の海外派遣に参加。声なき声に寄り添い、命をつないできた。紛争地医療の現実、派遣先での交流、ウクライナ危機について聞いた。

病院も攻撃対象に 非人道的な手段に憤り

――「国境なき医師団(以下、MSF)」に参加するようになったのはどうしてですか

MSFの存在を知ったのは、7歳の頃に見たテレビ番組でした。医療に国境はない。そんな信念のもと、医療の乏しいアフリカで奮闘する医師たちの姿に感動し、憧れを抱いたことを覚えています。

1999年の秋、「国境なき医師団、ノーベル平和賞受賞」のニュースを目にしました。幼い頃から尊敬していた団体に素晴らしい賞が授与されて、かつて抱いた感情がよみがえってきたのです。その頃、手術室看護師として働いていた私は、自分も憧れの舞台に立てるのではと思い、すぐにMSFの募集説明会に足を運びました。

立ちはだかったのは語学の壁でした。世界中から医療のエキスパートが集うMSFの共通言語は英語(またはフランス語)です。現場では、チームを組むスタッフと細かな意思疎通ができなければ任務を遂行できません。英語が話せない状態で即戦力になれるはずもなく、私はオーストラリアの大学に留学し、卒業後に現地の総合病院で4年ほど働いて経験を積んでから帰国しました。2010年4月、ついにMSFから派遣登録の許可が下りたのです。

――紛争地では、どのような医療援助に取り組んだのですか

「アラブの春」と呼ばれる民主化運動が中東に広がった直後のシリアは内戦下にあり、私が派遣された北西部の小村の病院にも、数十キロ離れた激戦地のアレッポから大勢の負傷者が運び込まれてきました。兵士もいれば、おばあちゃんだったり、妊婦や乳飲み子だったり、さまざまな人がいました。紛争の激しさは患者を見れば分かります。空爆や砲撃による爆傷は、手足が吹き飛ばされたり腹部から内臓が飛び出したりして、人間の形を留(とど)めていない状態が少なくありません。無数の破片が体に刺さっている場合、手術も長くなります。ベッドが足りず、溢(あふ)れた患者を床にマットを敷いて寝かせたこともありました。

やけどを負った少女を手当てする白川氏(写真提供・国境なき医師団)

そんな状況下、病院が空爆されたことがありました。ドーンという地響きと衝撃で一時動けなくなりましたが、平然とオペは続けられたのです。直撃こそしなかったものの、6発の爆弾が近くに投下されたと後で知りました。

負傷した人々を収容する病院が攻撃される不条理に激しい憤りが込み上げました。被害者の流血を目にし、うめき声を聞き、遺族が流す涙に触れ、なぜ、こんな非人道的な出来事が起こるのか。自分の任務は眼前の患者に医療を提供することだが、それだけでは命を奪う戦争を止められない。そんなジレンマに苦しむようになりました。そして、〈紛争地の悲劇を国際社会に訴えれば、戦争は止(や)むのではないか〉との思いから、ジャーナリストへの転身を真剣に考えるようになったのです。