食から見た現代(18) 食べるのが苦手な子どもたち〈後編〉 文・石井光太(作家)

大半の人は、食に対して何かしらのトラウマを持った経験があるかもしれない。私の親戚の子どもも、家で母親が甲殻類を食べてアナフィラキシーのショック症状になったのを見て、自身はアレルギーを持っていないのに甲殻類を食べることが怖くてできなくなった。

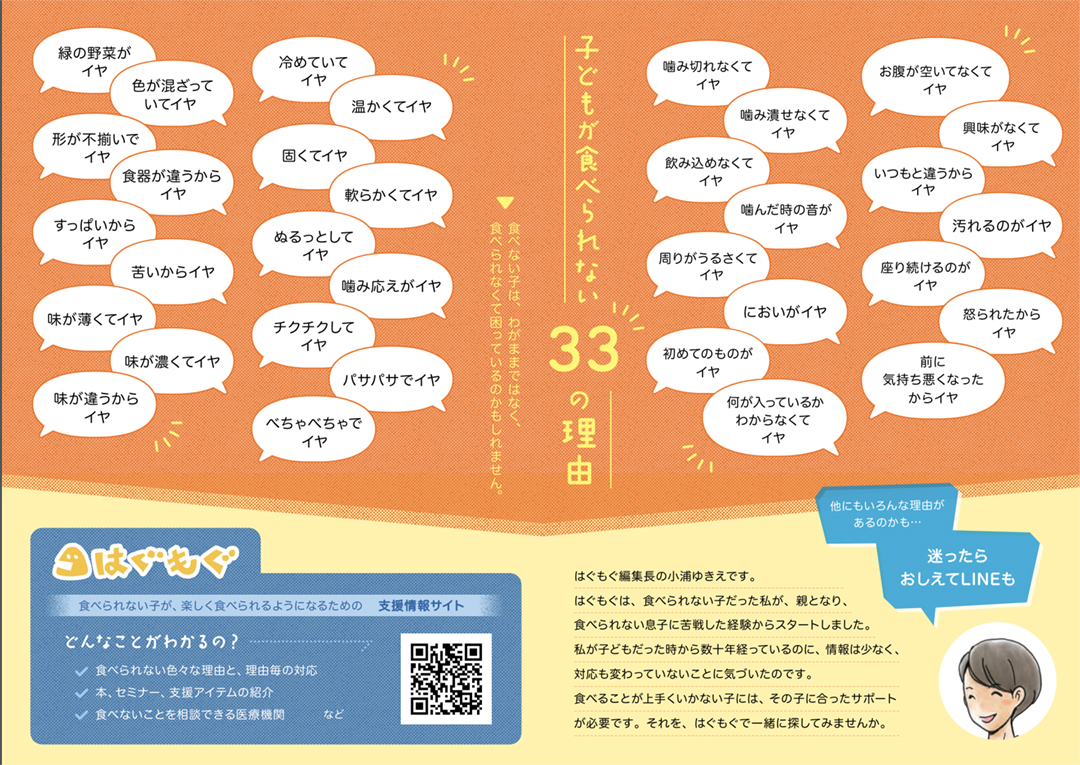

ただし、特定の食べ物に対するトラウマだけであれば、それを食べなければいいだけの話だ。子ども時代に甲殻類を食べなくても、必要な栄養をとって生きていくことは十分可能だ。しかし、小浦氏の指摘のように食べるという行為そのものにトラウマを抱えると、食事自体ができなくなる。

これが起こる原因としては次のようなものがある。

・給食の最中に、クラスメイトの前で嘔吐したことがあり、その時の体験から給食を食べるのが怖くなる。

・友達から「物をかむクチャクチャという音が大きくて気持ち悪い」と言われたことから、人前で咀嚼(そしゃく)することができなくなる。

・喉に食べ物を詰まらせたことから、特定の食べ物ではなく、飲み込むという行為自体に不安を抱くようになる。

・食事中に大人や友達に暴力を受けたシーンがフラッシュバックして食べること自体ができなくなる。

食べる行為そのものにトラウマを抱えると、子どもは食事をすること自体を嫌がるようになる。これが深刻な少食や偏食を引き起こす。このような場合は、子どもの健康や生命にかかわるので、家庭だけで問題を抱えず、心療内科などを受診してトラウマ治療をするべきだ。

このように小学生くらいの子どもの少食や偏食には、親の対処次第で解決できるものと、医者など専門家の協力を得て回復を目指さなければならないものとに分かれる。とはいえ、子どもが抱えている原因をはっきりと突き止められない状態で、親が食生活を改善させようとしたら、どのようなアプローチの仕方があるのだろうか。

小浦氏は話す。

「家の中で親と子が向き合って同じような食の風景がくり広げられると、子どもは苦手な食べ物を克服するチャンスに乏しかったり、いつまでも食に対する自信をつけることができなかったりすることがあります。そういう子に対しては、いろいろな食事の光景やシチュエーションを提供することも方法の一つで、それが子どもの意識を大幅に改善させることもあるのです」

偏食がある子どもであれば、親はなんとか栄養をとってほしいと願うあまり、好きなものだけをテーブルに置くことがある。少々極端に言えば、野菜が苦手なら、から揚げとポテトだけを毎日出すということだ。

しかし、こうなると子どもも苦手なものを克服するチャンスが乏しくなる。必要なのは、たとえ子どもが苦手だとわかっていても、それを時々でいいので食卓に並べておくことだ。そうすれば、何かしらのタイミングで子どもが食べてみようと思った時に手に取り、苦手意識を取り除くきっかけになるかもしれない。

また、週に1度でいいから、親が料理を子どもに手伝わせることも効果的だ。子どもは、特定の食べ物に悪いイメージを持っているから食べようとしない。だが、苦手なものであっても、親とキッチンに並び、皮むきをしたり、切り刻んだり、炒めたりしていれば、それに対して好奇心を膨らますようになる。自分が料理をしたという愛着もあるだろう。それで一口だけ食べてみて美味しいと思えば、悪いイメージがなくなり、食べられるようになるだろう。

食事そのものが苦手な場合は、自宅以外のところで食事をする機会を与えるのも重要だ。自宅ではほとんど食事に手を付けない子でも、友達の家や合宿などへ行くと、周りの友達が食べているので、自分も食べられる気がして、多少がんばってでも口に入れることがある。ここでうまくいけば、また似たような機会にがんばって食べてみようという気持ちになる。そうした小さな成功体験の積み重ねによって、食事をすることに対する自信がつくのだ。

小浦氏はつづける。

「はぐもぐを通してこの問題に向き合っていると、親の思いと子どもの実態のミスマッチを痛感します。親を含めて大人が抱える『こうしてほしい』『こうあるべき』という思いが、子どものリアルな問題と一致していないのです。

親が子どもに食べてほしいと願うのは当たり前です。私たちはその気持ちに寄り添いながら、最低限の栄養は保障しつつ、なんで子どもが食べられないのかを子どもの目線で一緒になって探すべきでしょう。そして即座に解決しようとするのではなく、子どもの発達をサポートし、自信を少しずつつけさせていきながら段階的に問題を解決するようにしてほしいと思います。

日本の社会には子どもの食を支援する場が乏しいですが、今後私たちがどのように活動していくかでこの状況を変えていけると信じています。適切な情報を提供し、社会の意識を変えて、丁寧に相談に乗る。そうやっていくことで子どもをより深く理解し、食の手助けができることを願っています」

たとえ発達障害で一つの決まったジュースでしか水分を取らない子がいたとしても、そのジュースに一滴ずつ水を足して自信をつけさせて他の飲み物も口にできるようにするだとか、ファストフードの細長いポテトなど決まった形の物しか食べられない子がいたとしても、一本だけ子どもに形を変えさせて食べさせることで他の形の物も口にできるようにするといった方法もある。

ただ、そうしたことを実現するには、頭ごなしに食べろと言うのではなく、子どもが抱えている問題を明確にし、それに対する改善策を見つけることが欠かせない。学校や家庭がそういう場になれば、子どもの生きづらさは改善されるはずだ。

プロフィル

いしい・こうた 1977年、東京生まれ。国内外の貧困、医療、戦争、災害、事件などをテーマに取材し、執筆活動を続ける。『神の棄てた裸体』『絶対貧困』『遺体』『浮浪児1945-』『蛍の森』『43回の殺意』『近親殺人』(新潮社)、『物乞う仏陀』『アジアにこぼれた涙』『本当の貧困の話をしよう』『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(文藝春秋)など多数。その他、『ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。』(ポプラ社)、『みんなのチャンス』(少年写真新聞社)など児童書も数多く手掛けている。最新刊に『ルポ スマホ育児が子どもを壊す』(新潮社)。