カズキが教えてくれたこと ~共に生きる、友と育つ~ (7) 写真・マンガ・文 平田江津子

“居場所”となった学校での成長

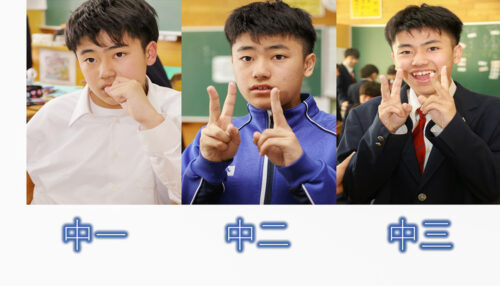

小学校時代を特別支援学級で過ごした息子・カズキは、中学校から普通学級へと在籍変更をし、毎日仲間と共に同じ時間を過ごしました。

大きな変化は、担任の曽我部昌広先生から「毎日機嫌が良い」という報告を受け続けたことです。小学生の時に、「5、6時間目になると機嫌が悪い。普通学級で交流をしても15分と持たないので支援学級へ戻り、バランスボールに乗って過ごした」と伝えられたこともあり、いわば「普通学級は彼にとってつらい場で、そこに居るのは “かわいそう” なこと」という前提での報告が日常でした。

年と共に変化していったカズキ

カズキが変化していった理由はどこにあったのでしょうか。

入学当初は、授業中に教室を飛び出したり、うろうろ歩き回ったりしましたが、とがめずに見守っていると、2~3カ月で席から立つことはなくなったと聞きました。曽我部先生の「信頼関係ができたら生徒は必ず変わる」という信念が、カズキに伝わったのだと思いました。

また、学年全体を見る支援員はいましたが、授業中もほとんどカズキのそばにはいませんでした。それによって彼に自由な世界が広がりました。クラスメイトが代わる代わるカズキの隣にいて、困ったときは手を差し伸べ、カズキ自らも助けを求めるようになりました。互いに理解を深めていったクラスメイトたちは、カズキの特性を「直す」のではなく、「それがカズキ」というまなざしを向けてくれました。

調理実習や体育祭の練習場面などでは、クラスメイトたちは「カズキはできる」ものとして普通に接し、難しいことでもあきらめずに根気強く教えるのです。最後にはできるようになったことがいくつもあり、何度も親を驚かせました。障害特性のみならず「できないだろう」「わかっていないだろう」と決めつけ、多くの子どもたちの成長の芽を結果的に摘んでしまっているのは、実は親も含めた大人なのかもしれない、と曽我部先生と共に反省したものでした。

今回、カズキの中学時代を振り返って思い出したのは、法華経の中で観世音菩薩を讃(たた)える言葉である「真観」です。先入観や損得、主観で人の価値を決めるようなものの見方のない、「ありのまま」の眼(まなこ)でカズキとふれあうクラスメイトたち。カズキを信じ、みんなの力を信じて讃える曽我部先生。こうしたご縁の中で学校生活を送れたことが、カズキの「救い=機嫌の良さ」につながっていったのではないかと思えてなりません。子どもが本当に “かわいそう”なのは、子どもの本心を聴き取ってもらえず、大人の価値観だけで「この子のために」と介入されることではないでしょうか。

プロフィル

ひらた・えつこ 1973年、北海道生まれ。1男3女の母。立正佼成会旭川教会教務部長。障害のある子もない子も同じ場で学ぶインクルーシブ教育の普及を目指す地元の市民団体で、同団体代表である夫と二人三脚で取り組みを進めている。