内藤麻里子の文芸観察(7)

赤レンガ造りの東京駅の復原工事が進んでいた頃、ニュースなどで設計者として辰野金吾という名前を盛んに耳にした。「日本の近代建築の祖」だという。

そういう人がいたんだと、ぼんやりと関心を持ったところ、作家の門井慶喜さんが辰野金吾を書くと聞こえてきた。

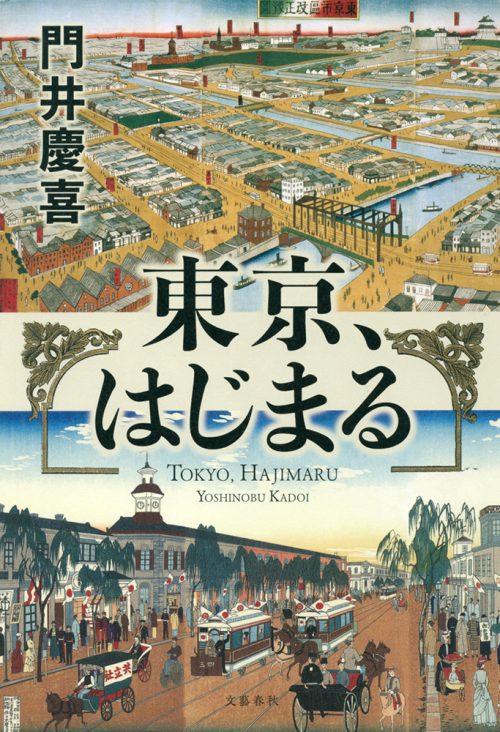

門井さんと言えば、『家康、江戸を建てる』(2016年)で、豊臣秀吉に国替えを強要された徳川家康が取り組んだ江戸の町造り、城造りを描いた。そこからは江戸に対する家康の意思が浮かび上がってきた。江戸のはじめを描いたその筆が、明治の東京の町造りをどう見せてくれるか、楽しみにしていた。

『東京、はじまる』(文藝春秋)は、金吾がイギリス留学から帰国する場面から幕が開く。時は明治16(1883)年。いまだ江戸を色濃く残す風景に怒りを感じ、金吾は変革を誓う。そこにあるのは烈々たる愛国心。近代という時代に産声を上げた日本を、西洋列強に滅ぼされないように育てる一翼を担おうという気概にあふれている姿だ。

この金吾、馬力はある。かつて工部大学校に再試験を受けて何とかもぐりこんだものの、入学時の成績は最下位。しかし猛勉強して卒業時は首席となり、留学を勝ち取った。また、日本初の「建築家」として建築事務所を興し、日本銀行設計の仕事を恩師であるイギリス人、ジョサイア・コンドルから奪い取る。

江戸の旧弊を否定し、時には奇矯に見えるほど進取の気性に富んだ人が、道しるべのない時代を切り開いていった。それは金吾だけでなく、日銀総裁・川田小一郎、遅れていた工事を立て直した高橋是清ら周囲を彩る人々に相通じるものだ。もちろん、そればかりではない多彩な人間像が絡み合う。上士、下士、薩長など出自による洞察も、さりげなく人物像を厚くしている。

この時代を生きる人々の熱意を朗らかに、端的な筆致でつづって、リズミカルに物語は展開する。政治体制も、社会体制も、工事現場も、現代のように整理されていない混沌(こんとん)たるありさまだが、国全体が躍動している。

やがて金吾は中央停車場、今の東京駅の建設に取り組む。

そもそも全国の鉄道のつながりが悪かったことなど、本書で初めて知った。全ては最初からそこにあったわけではないのだ。

そして、金吾はコンドルと同じ目に遭う。後進と意見を異にして追い抜かれていく。人間とは、時代とはそうしたもの。そこまできっちり描いた歴史小説である。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察