本会一食平和基金運営委 国内外の支援事業の累計拠出額を報告 160億円超に

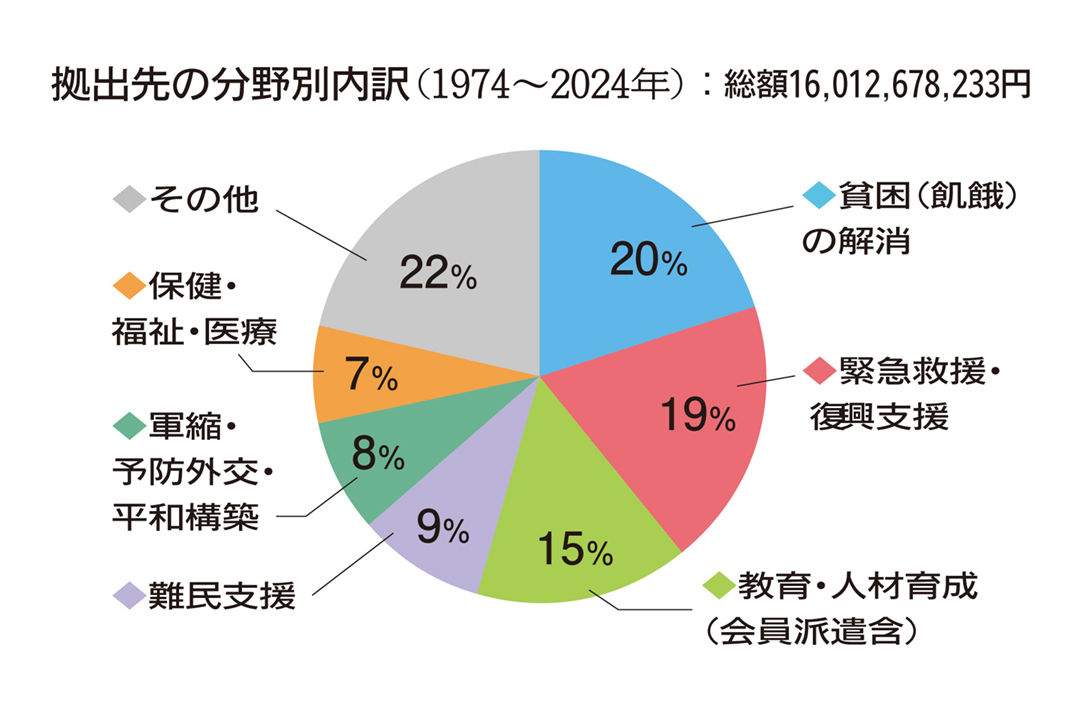

本会一食(いちじき)平和基金運営委員会(委員長=齊藤佳佑教務部長)はこのほど、同基金の2024(令和6)年度までの累計拠出額が、160億1267万8233円に上ったことを発表した。浄財が活用された支援先は、国内を含む約80の国と地域に及び、紛争や災害、貧困などに苦しむ人々のさまざまなニーズに対応した支援活動に役立てられてきた。今年は、同基金を支える「一食を捧げる運動」(一食運動)の50周年の節目の年。基金による主な支援分野の変遷と事業活動の内容を紹介する。

本会一食平和基金の運用が始まった1970年代は、フィリピン・モンテンルパの日本人戦没者墓地の整備や、日比友好のシンボル「フレンドシップタワー」の建立をはじめ、アジア地域での支援が大半を占めた。

80年代初頭には世界各地の紛争が激化。核兵器を含む軍拡競争への懸念から国連を中心に軍縮に向けた動きが広がり、第2回「軍縮特別総会」で「世界軍縮キャンペーン」の実施が採択され、同基金から100万ドルを拠出した。これにより、「軍縮・予防外交・平和構築」の分野が累計拠出額全体の4割以上となった。

80年代後半~90年代になると、「貧困(飢餓)の解消」「難民支援」分野に重きが置かれ、対象地域もヨーロッパやアフリカへ拡大する。

ユーゴスラビア内戦の難民支援や、84年のアフリカ大干ばつを機に始まった「アフリカへ毛布をおくる運動」といった「合同プロジェクト」のほか、カンボジア内戦で崩壊した同国の仏教研究の復興をサポートする取り組みや、「愛のポシェット運動(親子で取り組むゆめポッケの前身)」の会員派遣などの「自主プロジェクト」も開始。国内外のNGOや国連機関との連携が強化されていった。

2000年代以降、同基金の支援は「緊急救援・復興支援」「貧困(飢餓)の解消」「教育・人材育成(会員派遣含)」の3分野が全体の半分以上を占めている。

近年は、東日本大震災やトルコ・シリア地震をはじめとする世界各地の大地震や豪雨など自然災害の激甚化と、シリア内戦やロシアによるウクライナ侵攻、ミャンマー内戦、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ侵攻など紛争被害の増大を受けて、「緊急救援・復興支援」分野の拠出額が激増している。

また、各教会が主体的に同基金の浄財の一部を活用し、地域で社会貢献活動を行う団体を資金助成する「一食地域貢献プロジェクト」が、2010年から3年間の試験実施を経て14年から始動した。

こうした中、20年には新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、国内外への緊急支援活動として、「一食地域貢献緊急支援プロジェクト」をはじめとする「国連支援」「庭野平和財団への指定寄附」「一食平和基金のパートナー団体への緊急支援」の計4事業が期間限定で行われた。

今後も、「分断を越える“つながり”を築く」との「中期方針」(24~29年)の下、困難な状況にある人々にさらに寄り添った支援を展開していく。