内藤麻里子の文芸観察(17)

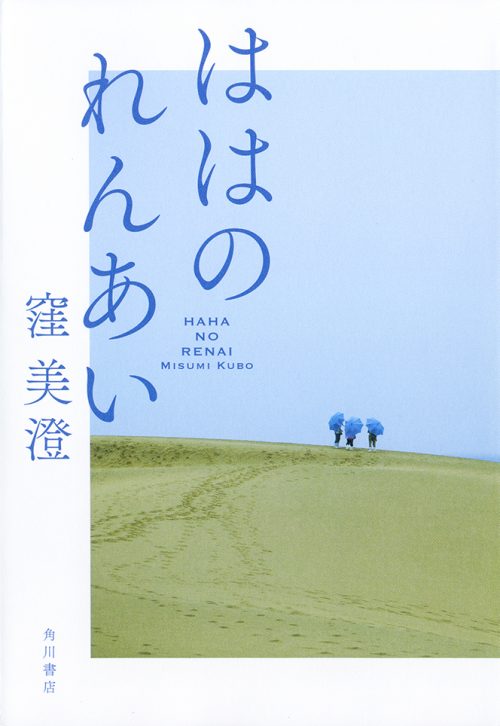

窪美澄さんの『ははのれんあい』(角川書店)は、どこにでもいそうな家族の歳月を柔らかな筆致で描く。出産、死別、離婚など、さまざまな節目を経て変わっていく家族の形を追い、さらにその先を見はるかすような物語になっている。

由紀子は結婚を機にデパート勤めを辞め、夫の実家の家業である婦人服の縫製を手伝っていた。とはいえ、家族4人の零細で、海外に縫製工場が移る時代の趨勢(すうせい)には逆らえない。長男出産後、駅の売店にパートに出る。夫もタクシー運転手に転身。双子の次男、三男も生まれ、家族の形が出来上がっていく過程が「第一部」となる。

初めての子育て、売店への再就職をめぐる由紀子の混乱や恐れ、子への負い目などを細々とした日常生活の描写の中から丁寧に浮き上がらせる手際が冴(さ)えている。舅(しゅうと)、姑、実家の親たちはそれぞれにいい人で、多少の波風はあるが、それはどの家にもあるちょっとした摩擦にすぎない。取り立ててドラマチックではないのに、読ませるのはディテールに宿るリアリティーゆえだろうか。

さて、「第一部」の終幕で由紀子は夫婦の危機を迎えていた。それから7年後を描く「第二部」では、由紀子は離婚し、息子3人を引き取り、売店を運営する会社の正社員になっている。語り手は高校1年になった長男の智晴(ちはる)だ。この智晴ができた長男で、つい、こちらが親戚のおばさんにでもなったつもりで、心配しながら読んでしまう。

離婚の結果きしむ家族と、智晴の成長がないまぜになって展開する。智晴が幼い頃の母を「いつも穏やかで優しく笑っている母親だった」と回想する場面はなんだか切ない。母は家族を守るために強くなっていったのだ。頑張る母、支える智晴。しかしそこに悲壮感はなく、からりとした明るさが漂う。大変だけど、こんなことは不幸でも何でもない、人生にはこんなこともあるさ、と作家が言っているかのようだ。そんなふうに語られる変わりゆく家族の姿が、いつの間にか胸に染み入ってくる。

舞台はどこかの田舎町、時は携帯電話などまだない時代。それらの設定について細かくは描写されないからこそ、この物語はどこにでもいる家族の、どこにでもある話になり得ている。平凡と言えば平凡。けれど家族の困難といとおしさを、さらりと読ませながら心に残る一冊となった。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察