内藤麻里子の文芸観察(10)

いつの日か家族は役目を終える時がくる。それは悪いことでも悲しいことでもない。ただ、どうしようもなくやってくるものだ。

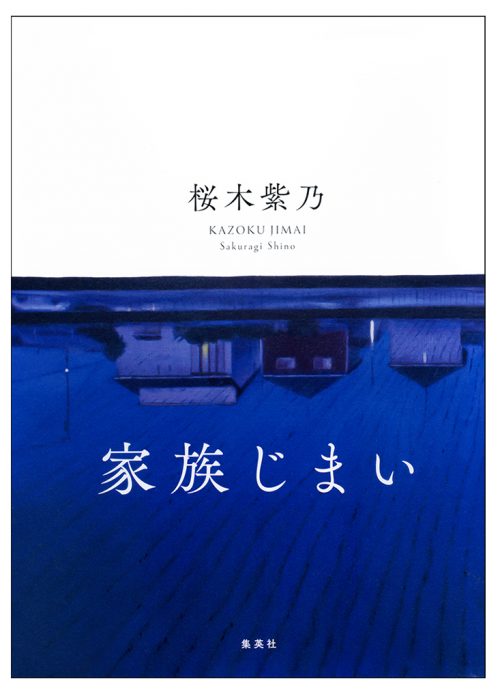

桜木紫乃さんの『家族じまい』(集英社)は、家族が終焉(しゅうえん)を迎えようとするさまざまな形を連作短編で描く。『ホテルローヤル』(2013年・直木賞受賞作)、『緋の河』(2019年)など、懸命に生きる人々を描き続けてきた作家が、現代家族に切り込んだ充実の作品である。

5編を収録している。第一章「智代」は、パートの理容師・智代のもとに、妹から母親が認知症になったという知らせが届く。智代は子供が巣立ち、60間近の夫と2人で暮らす。気がかりが増えた中で、自分たち夫婦の行く末を視野に入れ始める。

第三章「乃理」では、智代の妹が踏み切った両親との二世帯同居の崩壊を描く。第五章「登美子」は智代の伯母が老々介護に乗り出す一方で、子供たちとの縁が切れる物語。第二章「陽紅」、第四章「紀和」は少し趣向を変えて、智代の夫の実家の事情などが語られる。

各章の表題になった登場人物たちは、それぞれの問題を抱えながら、親や子に向き合う。視点が変われば、登場人物たちの見え方も微妙に変わっていく。全編を通して、智代の両親の姿が徐々に浮かび上がってくる。多彩な角度から家族模様を紡ぎ出す筆致は、ふくよかで時に身もふたもない。

ことに第一章「智代」には、目を見張った。夫婦の機微や48歳という年齢の智代の心情をすくいとり、くどくど説明するのではなく、さらりと言葉にしてみせる。それなのに、この1編が醸し出す世界の濃さは、ただごとではない。

「しなやかな柳のような男だと思っていた」夫に円形脱毛症を見つけ、騒ぎ立てるのではなく、「さあどうしようか」と次の一手を探す。けれど今まで「会話で何かを解決したことがない」。理容師として客の相談には乗れるが、「夫と自分のあいだには相談の窓口がなかった」――と、一つ一つのエピソードを丁寧に積み上げていく。短編ならではの密度の高さだ。第一章では円形脱毛症も、母親の認知症も、事態は何も解決しない。動き出すか、動き出さないかのぎりぎりの状態を描いているせいもあって、緊張感がより高まる。その幕開けの手際の鮮やかさに、あっという間に引き込まれてしまった。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察