内藤麻里子の文芸観察(6)

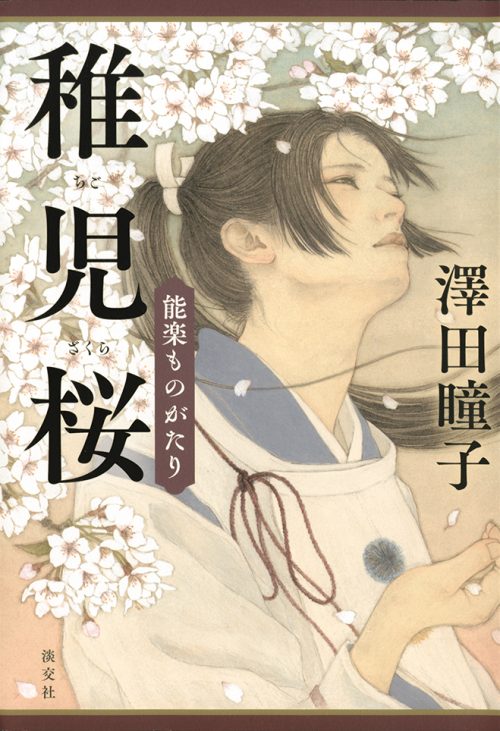

「山姥(やまんば)」「班女(はんじょ)」「葵上(あおいのうえ)」など、能の演目から触発された短編8編を収めているのが、澤田瞳子さんの『能楽ものがたり 稚児桜』(淡交社)だ。古代日本を舞台に、人々の生きる姿を自在に描いて、流れるように物語を紡ぎ出してみせる。この作家ならではの短編集と言っていいだろう。

元の演目を知らなくても読むのに全く支障はないが、ネット検索で簡単に分かるから参考にしてみるのも面白いかも。目のつけどころの妙も味わえる。

壬申の乱の折の大海人王子陣営に材を取った演目「国栖(くず)」から、短編「鮎」を生み出した。王子の妻・讃良(さらら)女王の女官は敵対する陣営の間諜(スパイ)だった。壬申の乱の対立構造、干鮎の半身を川に放って幸先を念じる行為の由来などを披露する手際はあきれるほど端的。そんな描写を背に、正体がばれたかと煩悶(はんもん)する女官の決断を鮮やかに描いた。

名の知れた高貴の人々も登場するが、澤田さんが視線を送るのは下々の者だ。表題作「稚児桜」(演目は「花月」)は、清水寺の要領のいい稚児・花月の物語。雑用と僧侶の相手をする日々、親に売られた身の上などがほこりまみれの生活臭の中で語られる。稚児の暮らしに哀れを催させられたところで、花月はとんでもない選択をする。

本書に出てくる庶民の暮らしは貧しく、それでもパワフルで、ずる賢く生き抜き、ときに愚かだ。僧侶が女の旺盛な生きる力にからめとられていく「漁師とその妻」(演目は「善知鳥(うとう)」)、生きるためのだまし合いを描く「秋の扇」(演目は「班女」)など、多彩な仕立ての短編が並ぶ。

最後に収められた「照日(てるひ)の鏡」は「葵上」からきている。いわずと知れた『源氏物語』の光源氏の正妻が、生霊(いきりょう)に苦しめられる演目だが、この短編は人間の真意、物事の理をいとも簡単にあぶり出す。語り手は、巫女・照日ノ前に買われた「世にも醜い」と評判の女。照日ノ前は葵上のために祈禱(きとう)をするが、救うことができなかった。その帰り道、照日ノ前は語り手の女に生霊の意味、葵上の思い、巫女の役割を明かす。なぜ醜女であるこの女が雇われたのか、その理由も判明する。人間が求める救いとは何かが、問われている。

一つの短編としての趣も十分ありながら、生霊の出てくる混沌(こんとん)とした『源氏物語』を、人間の息吹を感じながら読み解くよすがにもなりそうだ。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察