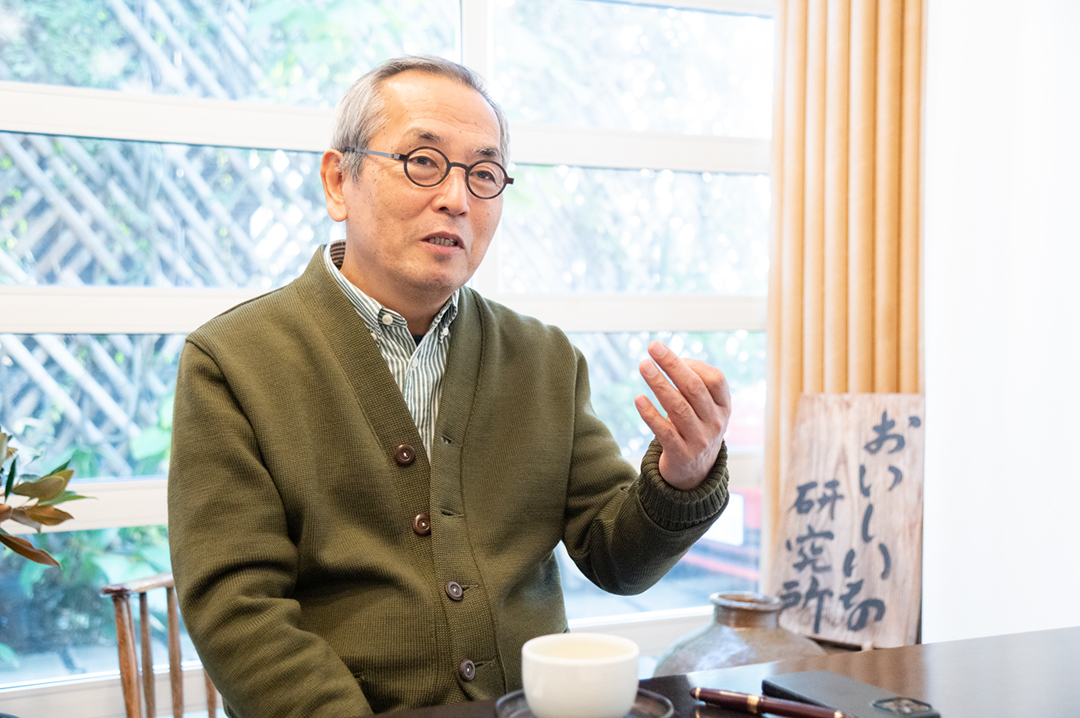

【料理研究家・土井善晴さん】料理して食べる暮らしから家族は生まれる

一日に三度訪れる食事の時間。仕事や家事、子育てなどに追われる中で、毎日献立を考えて料理することに疲れたり、あるいは、一人暮らしをしていて、自分だけのために自炊することを面倒に感じたりすることはないだろうか。日常生活と切り離すことのできない食事について、「家庭に毎日ご馳走(ちそう)はいらない。一汁一菜でいい」と語る料理研究家の土井善晴さんに、料理とは何か、料理と向き合うコツについて聞いた。

人間は料理する動物

――食事を「作って食べる」ことをどのように捉えていますか

人間を人間たらしめているのが、食事です。人の優しさも感性も愛情も大切なことは、全部、料理して食べるという食事から生まれます。料理は、自然界で生き延びる戦略、“人間創造”の始まりです。料理が、コミュニケーションの基となって脳を大きくし、火を入れることで消化吸収を合理化して、消化器官が小さくなって今の人の姿になりました。人間にとって料理は外部消化です。外部消化によって、賢い頭と余暇を手に入れたのです。人類の歴史は、料理から始まったとも言えます。

人間は料理する動物で、自然の一部です。太古の昔から、自然の恵みに感謝し、畏怖しながらも、その中に喜びを認め、自然と共存・共鳴して命をつないできました。豊かな生態系を持っていたにもかかわらず、多くの種の生き物が絶滅の危機に瀕(ひん)してしまった生物多様性ホットスポットである日本列島に住む私たちは、今も変わらぬ原初の食を残すユニークな人々です。和食の基本は素材を生かすことでしょう。それは何もしないことを最善とする。つまり、食べられるようにすればいいのです。

――和食の基本スタイルが「一汁一菜」?

そうです。一汁一菜は、ご飯を炊き、具だくさんの味噌(みそ)汁を作り、漬物を添えれば完成します。味噌や漬物は微生物が作ったもの。加熱しただけのご飯も自然そのもの。だから飽きることはありません。人間が人工的に作るものは飽きてしまいます。詳しくは拙著『一汁一菜でよいという提案』を読んで頂ければと思いますが、一汁一菜を基本に、その上で、季節にある野菜や、肉か魚で一品作ればいい。プラスする一品は、自分が食べたいもの、家族に食べてもらいたいものを作る。それは気持ちや時間に余裕があるときだけでいいのです。

毎日の食事って大変ですよね。仕事に加えて家事、子育てに追われ、その上で、何を作ろうか、なんて考えられなくなり、料理なんてしたくないと思ってしまうこともあるでしょう。でも、本当は誰もが、料理することは大切だと知っていて、きちんと料理したいから苦しんでいるのです。

なので、毎日の食事で大切なのは、無理をしないこと。和食文化の基本である一汁一菜を家族にも理解してもらうように話してみてください。どうしても料理の品数が多い方がいいと言うなら、食べたい人が自分で家族のために作ればいいのです。ご馳走を買ってくることは簡単ですが、“自分で作る”を基本にした、素材を生かしたシンプルな食事は売っているものよりも健康的で、美味(おい)しいことはみんな知っています。

――家庭で無理なく料理を楽しむためには?

一汁一菜にプラスする一品は、一つの季節(旬)の食材を、一つの調理法でシンプルに調理する。茹(ゆ)でるか、焼くか、炒めるか、蒸すか。味付けは、50パーセントで結構です。あとは食べる人が自分で好きに補って食べればいい。味噌をつけたり、塩を振ったり、醬油(しょうゆ)をたらす、オリーブオイルやごま油をかける、胡椒(こしょう)や辛みを添えることです。現代人は味付けすることが料理だと思っていますが、それは違います。人それぞれの体調や好みに応じて、自分で整えるのです。食べ上手こそが料理上手。味付けの心配もいらないし、料理に変なプレッシャーもなくなります。