食から見た現代(8) お腹が「熱い」って何? 文・石井光太(作家)

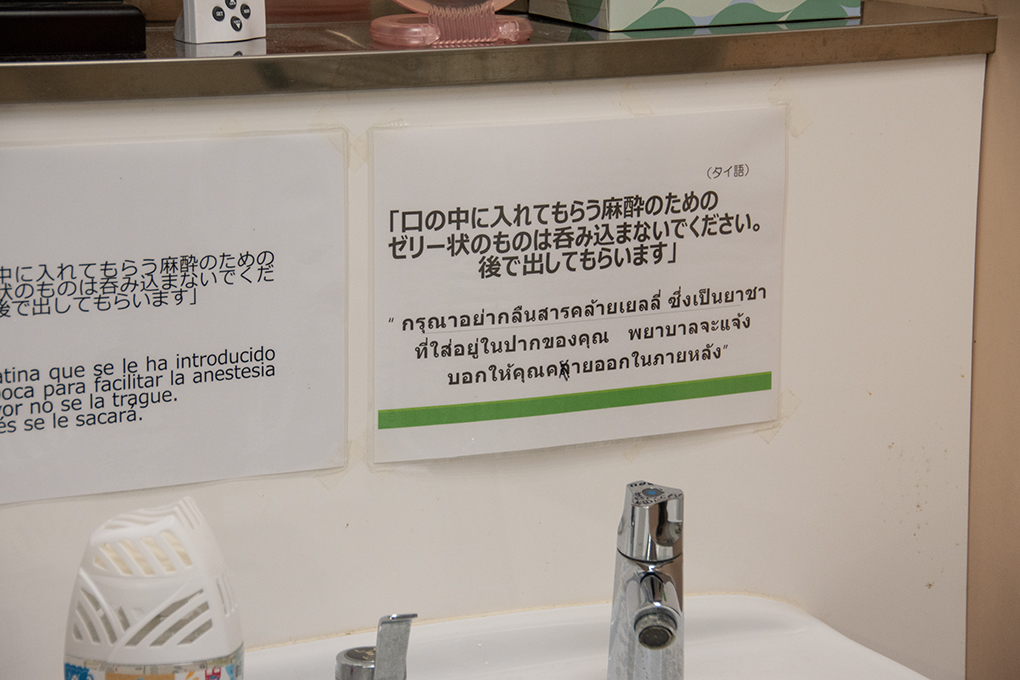

クリニックで外国人の患者と接していて困るのが、人によって医療や病気に関する考え方が異なることがある点だという。

小林氏は話す。

「欧米の患者さんの中には、アジアの医療はレベルが低いと考えている人がいて、ちゃんと診断して伝えても、『うちの国の医者は違うことを言った』と聞き入れようとしないとか、母国で服用していたのとまったく同じ薬を処方してくれなければ困ると言ってくることがあります。

他方、アジアや南米の患者さんは、母国の医療体制が悪かったりするので、日本の医療への信頼度はかなり高いですね。なので、こちらの言っていることを否定するといったことはありません。ちゃんと聞き入れてくれる人が大半です」

外国人相手の医療現場では、日々予期せぬすれ違いが起こることもあるそうだ。

一例を挙げれば、エイズが不治の病と言われていた1990年代には、クリニックの患者の中にもHIV感染が発覚した人が少なからずいた。当時、小林氏はそんな患者には、このまま日本で出稼ぎをつづけるより、母国に帰って余命を過ごす方がいいのではないかとアドバイスしていた。

だが、出稼ぎに来ている外国人の中には、母国の学校で教育を受けていなかったり、情報が少なかったりして、エイズが不治の病であるということをうまく理解できない人もいた。そういう人たちは小林氏の意見をなかなか受け入れられなかったという。

他には、外国人の病気の概念が、日本人のそれと異なる場合もある。たとえば、アジア系の人の中には「お腹が熱い」という症状を訴えてくる人がいる。痛い、苦しい、嘔吐(おうと)感があるではなく、「熱い」なのだ。日本人の感覚では症状のイメージができず、小林氏もいまだによくわからないらしい。

さらにいえば、外国人は、日本人にはほとんどない珍しい病気にかかっていたり、特殊な施術を受けていたりする場合がある。

前者であれば、地中海に暮らす外国人の間で多く発生する「地中海性溶血性貧血」や、南米などに生息するサシガメという昆虫に刺されて起こる「シャーガス病」などだ。一般的な日本の医師は、こうした病気についての情報をあまり持っていない。

後者であれば、外国人女性がしている「避妊用インプラント」がある。日本では未認可だが、海外では人気のある避妊具で、上腕に4センチほどの柔らかなプラスチックを埋めるだけで3年ほどの避妊効果がある。効果が切れた後は、病院へ行って手術で摘出しなければならない。ただ、それについて知っている日本人医師はさほど多くない。

このように見ていくと、外国人に対する医療は、単に通訳を入れて言語の問題だけクリアすればいいというわけではないのがわかるだろう。それなりの経験や知識がなければ難しい場合も多いのだ。

現在、日本に暮らす在留外国人は320万人を超えており、外国人医療の底上げが求められている。今後必要となるものは何なのか。小林氏の言葉である。

「最近は、多くの病院が外国人対応をはじめています。ただ、病院によってそのやり方はバラバラですし、患者の方もどこへ受診しに行けばいいのかわからないような事態も起きている。

私としては、厚生労働省が中心になって外国人医療のワンストップセンターを開設する必要があると思っています。そこで一括して外国人からの相談を受け付けたり、日本人医師への情報提供をしたり、通訳の派遣を担ったりする。そうでなければ、これからますます増えていく外国人に適切な医療を提供できないと思うのです」

小林国際クリニックでは、患者負担ではなく自腹で通訳を雇っているが、それをすべての医療機関に求めるのは酷だ。だからこそ、国が先導してワンストップセンターを作る必要があるのだ。

1980年代~90年代に来日した外国人たちは、来日から四半世紀が経って高齢化しつつある。外国人医療における課題は、待ったなしの状態なのである。

プロフィル

いしい・こうた 1977年、東京生まれ。国内外の貧困、医療、戦争、災害、事件などをテーマに取材し、執筆活動を続ける。『神の棄てた裸体』『絶対貧困』『遺体』『浮浪児1945-』『蛍の森』『43回の殺意』『近親殺人』(新潮社)、『物乞う仏陀』『アジアにこぼれた涙』『本当の貧困の話をしよう』『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(文藝春秋)など多数。その他、『ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。』(ポプラ社)、『みんなのチャンス』(少年写真新聞社)など児童書も数多く手掛けている。最新刊に『ルポ スマホ育児が子どもを壊す』(新潮社)。