内藤麻里子の文芸観察(74)

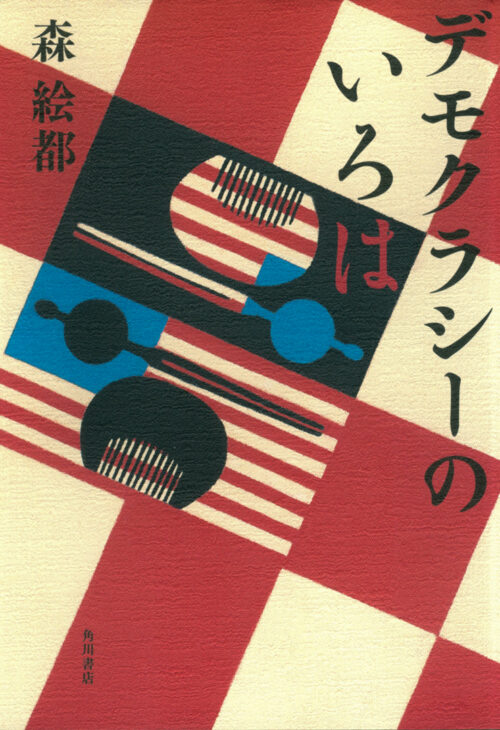

森絵都さんの『デモクラシーのいろは』(KADOKAWA)は、敗戦後まもなく、日本人に民主主義を教える“実験”が行われたという設定の物語だ。ドタバタの試行錯誤を活写するコメディーに爆笑しているうちに、自分の足で立つことの意味と希望が胸にしみ入ってくる。

太平洋戦争後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の占領が始まってから約1年、遅々として進まぬ民主化政策を打開するため、民主主義のレッスンを始めることになった。集められたのは元華族の令嬢、高等女学校卒の女中、危うい色気を持つ娘ら21歳から18歳の4人。教師役はGHQで通訳を担う日系2世の米兵、リュウ・サクラギ。教室として提供されたのは、元子爵夫人が住まう純和風の別邸だ。しかもこの夫人、実験を提案した張本人。虚栄心の塊で、一筋縄ではいかない。教育者でもないリュウは1人奮闘するも、出自も性格もバラバラな4人の生徒の学びは難航する。彼らの先行きやいかに――。

大仰で企(たくら)みに満ちた夫人との攻防、自由研究として始まった和太鼓の稽古など、笑いどころ満載で軽妙に進む。けれど、夫人の造形は生命力あふれ、太鼓の効用も余すところなく描く筆は冴(さ)えを見せる。当時の日本人に欠けている加害者意識、平等を説くアメリカという国の実態、民主主義の瑕疵(かし)、民主化されたといっても相変わらずな日本社会の意識など数々の問題点への目配りも怠りなく、民主主義を深く考えさせてくれる。

ところが一転、痛烈なしっぺ返しが待っていた。物語はここまでリュウの視点で進み、なかなかその意志が見えず、民主主義への理解が進んでいるのかどうかよく分からなかった生徒役4人がついに声を上げたのだ。そこまでの経緯を振り返ってみれば、今まで見えていたものが違う意味を持ってくる。ミステリーばりの鮮やかな反転である。彼女たちの内に育っていった意志と、将来への希望に胸が熱くなる。

最後の山場は、4人を自分の駒として便利使いするばかりだった元子爵夫人との対決だ。周到に準備し、けれどもこれでいいのかギリギリまで悩み続ける。そしてたどり着いた決着はこれまた鮮やかな飛翔を遂げる。

民主主義を学ぶとはどういうことか。それは自分の足で一歩を踏み出すことにつながる。それを笑って、驚かされて、さらには不器用な恋にやきもきもさせられながらかみしめる物語となった。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察