内藤麻里子の文芸観察(71)

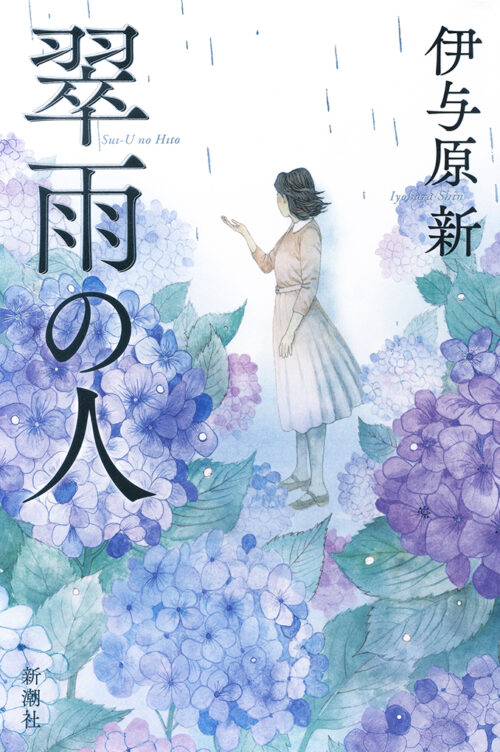

優れた業績をあげた女性科学者を顕彰する「猿橋賞」の存在は知っていた。けれど名称に冠された猿橋勝子については何の知識もなかった。伊与原新さんの『翠雨(すいう)の人』(新潮社)は、猿橋の生涯を描いた小説だ。その軌跡は、女性科学者の道を切り開くと同時に、まさに戦後80年の節目である今年、刊行されるにふさわしいものであることに感じ入った。

勝子は雨が降るのが不思議で、空を眺めてばかりいる子どもだった。長じてからは女性で初めてノーベル賞を受賞した科学者、マリー・キュリーを尊敬し、彼女が述べたというこんな言葉を胸に秘めていた。

「研究室にいる学者はたんなる技術者ではありません。それはおとぎ話のような感動を与える自然現象に向かっている子供でもあります」

けれど現実社会は厳しい。女学校を卒業しても、女性の身で学問や仕事を続けるのがまず難しい。さらに戦後は敗戦国としてのスタートである上に、イデオロギーの対立も激しかった時代が立ちふさがる。

ともあれ、昭和16(1941)年、新設の帝国女子理学専門学校(現・東邦大学)に入学することから、勝子の長い歩みが始まる。在学中の実習先が中央気象台(現・気象庁)になり、地球化学の先駆者、三宅泰雄と出会ったことで、放射能の研究に導かれていく。

やがて戦後、アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験をはじめ、各国が競うように原水爆実験を繰り広げる。勝子を含めた日本の科学者たちは、放射能汚染の実態解明に乗り出していくのである。これらを決して煽(あお)るような書き方はしていないのに、それでも彼らの努力に心動かさざるを得ない。

著者は東京大学大学院の博士課程で、地球惑星科学を専攻した元科学者という来歴を持つ。だからこそか、科学や科学者を平明で端正に、そして片寄りなく描き出す。ちなみに著者は『藍を継ぐ海』で直木賞を射止め、本作が受賞後第1作となる。

勝子は、うまずたゆまず研究を続け、数多くの向こう傷を受けながらも腕を磨いていく。ついには海洋放射能の検出能力をめぐる日米の競争に、日本を代表してたった一人で挑むことになる。女性科学者の居場所づくりにも力を尽くし、現在の気候変動に先駆けた研究もしている。こんな人物だったのかと、息をのんだ。

けれど、そんな勝子は「気性のお勝」などと言われ、気の強さは周囲が知るところだった。それだけでなく、ある登場人物が愛情をこめての表現ではあるが、「面倒くさい人」だったと評する。

なんの。そうでなければ、女一匹、昭和は生き抜けなかったのだ。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察