新教皇レオ14世の素顔(海外通信・バチカン支局)

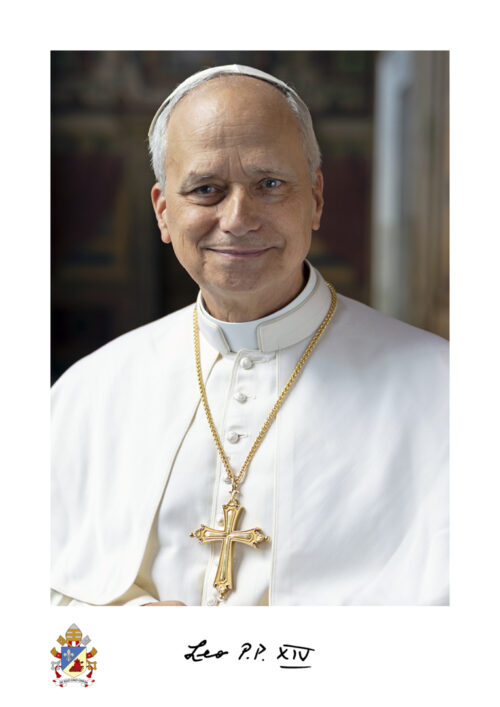

第267代ローマ教皇に選出されたレオ14世=バチカンメディア提供

報道陣の予想を覆して選出された、新ローマ教皇レオ14世(本名=ロバート・フランシス・プレボスト)。選出から一週間が経過したが、彼自身の発言や彼が20年間にわたり宣教活動を展開したペルーの聖職者や信徒たちの証言を通して、新教皇の「素顔」が少しずつ、浮かび上がりつつある。

2015年に教皇フランシスコによってペルーのチクラヨ教区の教区長に任命されていたプレボスト司教は23年、同教皇によってバチカン司教省の長官に任命された。枢機卿に登用される直前には、エルニーニョ現象による大雨と大洪水にペルーが襲われ、教区内の山岳地帯で「家を失った老人たち、全てを失った子どもたち」の救援活動を余儀なくされた。当時の救援活動の模様を回顧するチクラヨ教区のグレイス・カリナ・ゴンザレス・リスコ修道女は、「アンデス山脈山岳地帯の曲がりくねった小道しかない地域で、プレボスト司教は馬に乗って救援活動に向かった」と証言。「自身の司教任期の最後まで、困窮(こんきゅう)者の支援を呼びかけながら、救援活動を実践した指導者だった」と振り返った。また、「真の宣教者であった彼が、教皇レオ13世(在位=1878年~1903年)の公布した著名な社会回勅である『レールム・ノヴァールム』(1891年)にあやかり、レオ14世を名乗ったことが、彼の生涯のプログラムを明らかにしている。社会派の教皇であり、教皇フランシスコの説いた福音路線を継承していくように願っています」と期待を寄せている。

ペルーで宣教活動を展開したプレボスト司教を知る、南米のカトリック教会指導者たちは、口をそろえて「真の宣教師」「人々と対話する能力を持つ」「社会的な課題に敏感」「福音を伝える情熱によって動かされている(指導者)」と証言する。米国カトリック司教協議会の会長を務めるティモシー・ブロリオ大司教(米軍大司教区大司教)は、カトリック教会史上初の米国出身の教皇に、「彼の多文化間での体験により、カトリック教会がオープンな教会となっていき」「平和、一致、宣教活動の道を歩んでいくだろう」との期待を寄せている。さらに、ブロリオ大司教は、初の米国人教皇が「レオ14世」を名乗ったことに関し、「レオ13世が明確な形でカトリック教会の社会理念を樹立した最初の教皇である」ことから、「新教皇は、数多くある世界危機の中で、平和と対話を主張する声となっていくだろう」と予測している。「パキスタンとインド、ウクライナ、中東、アフリカの多くの地での戦争や紛争」に苦慮する現代人にとって「新教皇が、平和を促進するための対話に関するイニシアチブを執(と)っていくことは、本質的な役割となる」。イタリア、フランス、スペイン系という、国際的な家庭に生を享けた新教皇について、ブロリオ大司教は、「世界のいろいろな地域で得た経験が違いとなって表れ、彼によるカトリック教会の指導に深さ、展望、豊かさを与える」とも主張する。

新教皇レオ14世は5月10日、枢機卿団と謁見(えっけん)し、彼らへのスピーチの中で、レオ14世を名乗った理由を語った。「教皇レオ13世は、歴史的な回勅である“レールム・ノヴァールム”を通して、大きな第一次産業革命という状況の中で、社会問題に挑戦していった。現代のカトリック教会は、もう一つの産業革命に対処していくための社会理念を提供することができ、人工知能(AI)に由来する人間の尊厳性、正義、労働の擁護に対する挑戦にも対処していける」からだと言う。教皇レオ13世は「回勅教皇」との異名を持ち、86にも及ぶ教皇の最高権威教書である回勅を公布した。その中で最も著名な「レールム・ノヴァールム」は、当時のカトリック教会にとっては「革命的な社会理念」を樹立した回勅であり、資本と労働の権利と義務、資本自由主義と革命的社会主義の間での第3の道、資本主義による搾取と階級闘争の非難などを主張し、労働者の権利と社会正義を謳(うた)っていった。

教皇に選出された直後に、聖ペトロ大聖堂(サンピエトロ大聖堂)の中央バルコニーに立って、世界とローマを祝福したレオ14世は、世界に向かって「あなたたちの上に平和がありますように」と叫んだ。12日に、バチカンの教皇パウロ6世ホールで教皇選挙(コンクラーベ)の取材のために世界中から参集した約4000人の報道関係者に向かっても「平和」をアピールした。「私たち一人ひとりから平和は始まる」と呼びかけ、「私たちが、どのようにしてコミュニケーションを図るかが、本質的な重要性を持つ」と主張。「私たちは、言語、イメージを使っての戦争に“ノー”と言わなければならず」「戦争という範疇(はんちゅう)に抗しなければならない」と訴えた。自由な報道を主張したことにより、世界で監禁されている報道関係者の解放を訴えるレオ14世は、各国と国際社会の良心に対して「表現と報道の自由という、貴重なる善の擁護」をアピールした。「コミュニケーションが、単なるインフォメーションの伝達ではなく、対話と交流の場となり、文化的・人間的なデジタル環境の創設となるべきである」と主張する教皇は、「技術的発展を考慮すれば、その使命がさらに重要なものとなってくる」と述べた。特に、「計り知れない可能性を持つ人工知能は、その手段を全ての人の善、人類の福祉に向けて使用する(人間の)責任感と判断を必要とする」のだと言う。

世界平和の構築を、カトリック教会の指導方針の根幹に置くレオ14世は11日、聖ペトロ大聖堂の中央バルコニーで執り行った日曜日恒例の正午の祈りのスピーチで、「私の心の中には、愛するウクライナ国民の苦しみがある。純なる正義に適(かな)い、恒常的な和平にできるだけ早く到達するための可能な限りの努力がなされるように。全ての戦争捕虜と(ロシアによって)拉致されている(ウクライナの)子どもたちが、彼らの家庭に帰還できるように」とアピールした。ウクライナのゼレンスキー大統領は12日、X(旧ツイッター)に長文を投稿し、教皇レオ14世と初の電話会談を行ったと明らかにした。日曜日の正午の祈りでの教皇のアピールに感謝を表明し、教皇のキーウへの招待、教皇との直接会談についても話し合ったと公表した。「教皇のウクライナ訪問は、全ての信仰者と、ウクライナ全国民に、真の希望を与えてくれる」のだと記している。18日のバチカン広場での教皇レオ14世の就任ミサには、同大統領も参列する。

故フランシスコ教皇の墓前に一輪の白いバラを手向け、祈りを捧げるレオ14世(5月10日、ローマ・聖マリア大聖堂=バチカンメディア提供)

教皇フランシスコの逝去の際に、プレボスト枢機卿は「バチカンニュース」のインタビューに応じた。その中で、教皇フランシスコがまだブエノスアイレスの大司教であった頃に知り合ったこと、2018年の教皇のペルー訪問での出会い、13年の教皇選出直後にバチカン内でミサの後に会い「教皇が、まだ、私のことを覚えていてくださった」ことなどを回顧し、教皇フランシスコの残した「貧者への愛を、自分の宝とする」と言明した。「貧しいカトリック教会が、貧者と共に歩み、彼らに奉仕しなければならない」のだ。また、「福音のメッセージは、貧者の体験によって、よりよく理解できる。貧者は、何も持たず、信仰によってのみ生き、キリストの内に全てを託す」ということだ。

(宮平宏・バチカン支局長)