内藤麻里子の文芸観察(72)

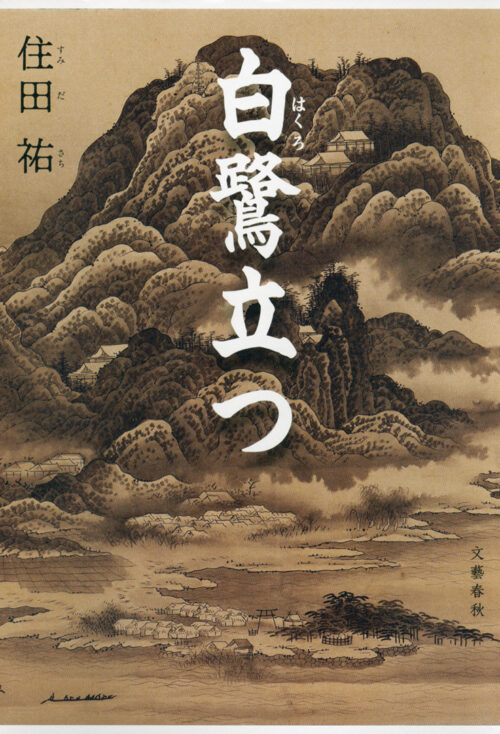

住田祐さんの『白鷺(はくろ)立つ』(文藝春秋)は、徹頭徹尾、比叡山の千日回峰行のことしか書かれていない。ところが、これが読ませるのである。物語の持つ磁場に、一気に引き込まれた。

時は寛政8(1796)年、今しも僧、恃照(じしょう)が北嶺千日回峰行で最も過酷と称される明王堂参籠(さんろう)を終えんとする場面から物語の幕が開く。700日の回峰を経て、この9日にわたる断食、断水、不眠、不臥(ふが=体を横にしないこと)の堂入りを果たすと「当行満阿闍梨(とうぎょうまんあじゃり)」と称され、さらに2年を費やして約300日の回峰を成就すれば「大行満大阿闍梨」となる。「行不退(ぎょうふたい)」と言われるが、途中で失敗したら死なねばならぬ厳しい行である。タイトルにある「白鷺」とは、叡山における回峰行者を指す。白い麻の浄衣(じょうえ)に身を包み、山道を飛ぶように歩く姿からきているそうだ。

恃照は、参籠の最後の最後に不覚を取る。失敗は死なねばならぬ。ところが比叡山は彼を死なせたくない。そもそも行に入るのも反対されるはずだった。高僧らは「半行満阿闍梨」という名称をひねり出し、生き続けることを強いる。なぜそこまでするのか。実は彼には秘められた出自があったのだ。

「生き恥の恃照」と揶揄(やゆ)される中、恃照のいる玉照院で、ある稚児を預かることになった。この稚児は出家得度して戒閻(かいえん)と名乗るも師となった恃照にことごとく反発し、師弟は互いに憎み合う。なぜなら、そこにはどうすることもできない理由があったからだ。

千日回峰行を望む戒閻、絶対にそれを許そうとしない恃照。出自ゆえに己にある甘さを唾棄する恃照と、自分を否定されたからこそ強烈な存在証明への情熱を持つ戒閻の対立が中盤をぐいぐい牽引(けんいん)する。そして終盤の戒閻の千日回峰行になだれ込むのだが、入行を許された裏技とも言える経緯に驚き、待ち受ける決着の仕方に愕然(がくぜん)とする。生きる意味を問うた結果、これほど哀しく、恐ろしい決着があるのかと、ちょっと呆然(ぼうぜん)とするほどだった。それを突きつけられた恃照が弟子に対してとった行動は、やむに已(や)まれぬ熱情の発露であり、恃照自身も変わっていく。

著者は松本清張賞を受賞して、本作がデビュー作となる。回峰行の説明は簡潔にして、行者の精神状態もほどよく描写している。丁寧な筆致の中に登場人物たちの心情がにじみ、熱が高まっていって独自の世界観が立ち上ってくる。後日譚(ごじつたん)がまた僧侶の世界の狭さまで筆を及ばせ、あわれさすら漂わせる。読みごたえのある一作となっている。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察