内藤麻里子の文芸観察(70)

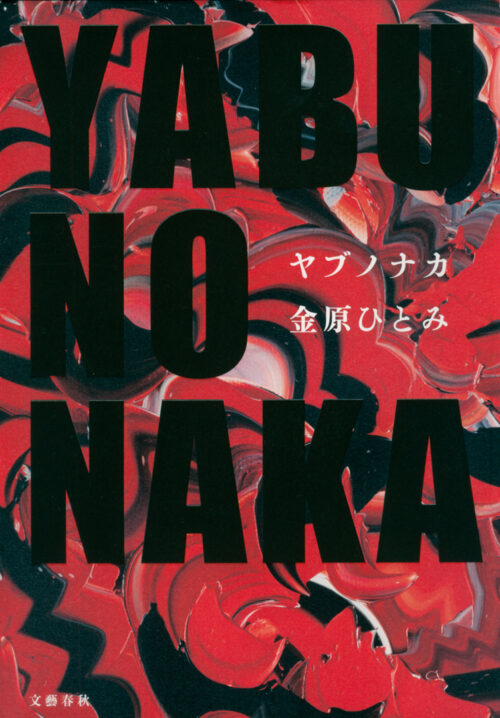

パワハラやセクハラ、SDGs、LGBTQ+に多様性――こうした事柄に対する昨今の意識は、急激に変容している。金原ひとみさんの『YABUNONAKA―ヤブノナカ―』(文藝春秋)は、そんな現代社会で生きる人々の姿を嫌というほど突き付けてくる。読んでいると、とても平静ではいられない。今をどう生きるか問われている。

構成は緻密だ。物語には三つの性被害事案がある。一つは元文芸誌編集長による、作家を志した女性への性的搾取。つまり原稿指導の代わりに関係を結んだのだ。さらに大学教授がゼミ生に単位と卒業後のコネクションをだしに、性行為を強要した事案。三つ目は文芸誌編集者がマッチングアプリを使って気楽に遊び、相手の女性をくさしていた言動をSNSに暴かれた。これらについて文芸界を舞台に関係者7人の視点に分けて描いていく。当の元編集長やその息子、彼が以前担当していた作家らだ。

彼らはそれぞれに他者をおもんぱかり、指弾するのだが、考え方が微妙にずれていたり、あるいはまったく見当外れだったりする様が浮かび上がる。本書のタイトルから、芥川龍之介の小説『藪の中』を彷彿(ほうふつ)とさせる。これも、ある殺人と強姦(ごうかん)事件を、関係者らの異なる証言で描いた小説だった。真相は一つではないという現実の不確かさ、ままならなさが迫ってくる。

いずれにしろ現代を、「自分とは対極に存在する異邦人にまで想像を及ばせる必要にかられている」と表現する。セクハラやパワハラはもちろん、SDGsや環境保護、動物愛護までさまざまな論点に気づいたからには、それらへの配慮を怠っては生きていけないのだ。

本作にはアップデートできない男たちがいれば、ナチュラルボーンに今を生きる若者もいるし、理論的に俯瞰(ふかん)しようとする者もいる。少し前まで文芸界を覆っていたマチズモ(男性優位主義)の状況に触れているが、確かにそうだったなと振り返ると同時に、今の目をもって見れば醜悪さが際立つ。しかし断罪するだけではない。現状から振り落とされていく男性側の理屈や、当時いなすことで切り抜けてきた女性たちの対応は正しかったのかというところまですくい上げる。文学が置かれている現状にまで言及している。著者による深い思考実験が繰り広げられているかのようだ。登場人物の誰かの言動にふと立ち止まらされるのではないだろうか。

物語は次々に意外な展開を見せ、リーダビリティ(読みやすさ)も十分。最後に配置された8人目の視点人物に救われる思いがする。

プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。

内藤麻里子の文芸観察