【料理研究家・土井善晴さん】料理して食べる暮らしから家族は生まれる

違いに気づくことが感性

――料理によって育まれるものとは?

料理する人は、何を作ろうかと考えるとき、まず自然を見る。すると、自然は何を作るべきか教えてくれていることが分かります。旬の食材を選んで家族を思って料理を始める。家族の体調によって火の入れ方や切り方に少し工夫する。そこに自然への思いやりと、人への思いやりが生まれます。そうすれば、地球と人間の関係は良くなるし、無理のない持続可能な暮らしが実現します。

そういう意味で日常の料理はレシピに頼らないほうがいいですね。料理とは五感を使ってするものですが、レシピに依存すると、感性を働かせる機会を失ってしまいます。人間は本能的に何かに依存して楽をしようとする生き物。ちょっと頑張らないと、身につかないのです。どうかな、大丈夫かなと、自分で経験する中で料理は自由自在にできるようになる。料理って、自分で考えて手を動かすことですから、構想と実行が一致するんですね。つまり人の思いが料理に表れる。それを食べる人は、作る人の気持ちを知り、料理を通して自然を思う――。そうした経験の積み重ねが、家族の想像力を豊かにしてくれるのです。

想像力は、気づく力でもあります。違いに気づくことが感性です。自ら気づくことがとても大事で、気づきは幸せになる力です。よく気がつく人を「ものよろこびする人」と言いますが、気づきで自分も周りの人も幸せにできる人は最高に素敵な人ですよね。料理がそうした人間の土台をつくり、感性を磨き、ものごとを総合的に判断する力を養ってくれるのです。料理は自立の基本です。

――料理は「利他」でもある?

料理を作る人は、必ず相手のことを思う。それは愛ですね。一人暮らしの人でも自分で料理すれば、自分を大切にすることになります。料理は利他。料理する――すでに愛している、料理を食べる――すでに愛されている、です。

たくさん料理しなくとも、一汁一菜でよいのです。それは手抜きでも何でもない。お膳にご飯と、味噌汁と漬物を三角形に置いて、箸を横にして置く。その前にきちっと座る。きれいに整えることで、自分の心も整います。

炒めキャベツの味噌汁

【具材】 キャベツ、ブロッコリ、鶏胸肉

【だしが出るもの】 煮干し(いりこ)

【水分】 水

【味噌の種類】 赤味噌

【作り方】

鍋に油と煮干し、適当にちぎったキャベツを入れて、中火(強め)にかけて焼き炒める。焼き炒めるというのは、さわらず、焼き色がつくまで待つことです。食べやすく切ったブロッコリ、鶏肉を入れて、水を入れます。キャベツが柔らかくなるまで煮て、味噌を溶いて、さらに馴染(なじ)む程度に煮ます。

【調理のポイント】

・鶏肉は、包丁の元でコツコツ叩いてから、切ると、火が通っても硬くなりにくいです。

(『お味噌知る。』世界文化社より抜粋)

プロフィル

どい・よしはる 1957年、大阪府生まれ。料理研究家。NHK「きょうの料理」には87年から出演を続け、現在、東京大学先端科学技術研究センター客員上級研究員を務める。一汁一菜で家庭料理を楽しむきっかけを作ったとして、2022年に「文化庁長官表彰」を受けた。近著に、『味つけはせんでええんです』(ミシマ社)など。

著書紹介

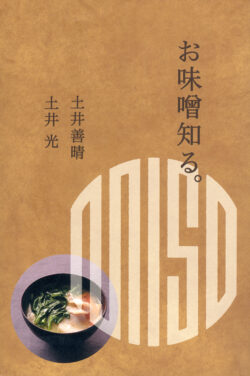

『お味噌知る。』土井善晴、土井光 共著/世界文化社 定価1760円(税込)