切り絵歳時記 ~柳田國男『先祖の話』から~ 12月 文/切り絵 ルポライター・切り絵画家 高橋繁行

人は死ねば子孫の供養や祀(まつ)りをうけて祖霊へと昇華し、山々から家の繁栄を見守り、盆や正月に交流する――柳田國男は膨大な民俗伝承の研究をもとに日本人の霊魂観や死生観を見いだした。戦時下で書かれた柳田國男の名著『先祖の話』をひもときながら、切り絵を使って日本古来の歳時記を絵解きしたい。

年籠り

年越しの準備は慌ただしい。注連縄(しめなわ)や門松など正月飾りを作る。大掃除や餅つき、おせち作りもあり、年末はてんやわんやだ。

『先祖の話』では「正月様(正月に祀る神)の家々に到着せられるのは、元日の朝ではちと遅過ぎた」と言う。準備万端しているのに、待ち遠しいお正月の神様を迎えるのが、元日の朝というのでは〝ちと来るのが遅すぎる〟とユーモアを交えている。

柳田國男はこの中で、一年の境目と見るべき一日の始まりが、今の時計の「何時であったか」と、面白い問題を提起している。

「すなわち我々日本人の一昼夜は、もとは夜昼という順序になっていて、朝の日の出に始まるのではなく(中略)、今いう前日の日没時、いわゆる夕日のくだちをもって境としてきた」と言うのだ。

くだちとは日が傾く時間帯を意味する。つまり、日の出の時刻や、真夜中の零時が一日の始まりになるのではなく、数時間前の日没から一日は始まっていたというわけだ。十二月三十一日、まだ大みそかと思い込んでいた時分に正月は始まっていたのである。

【年籠り】

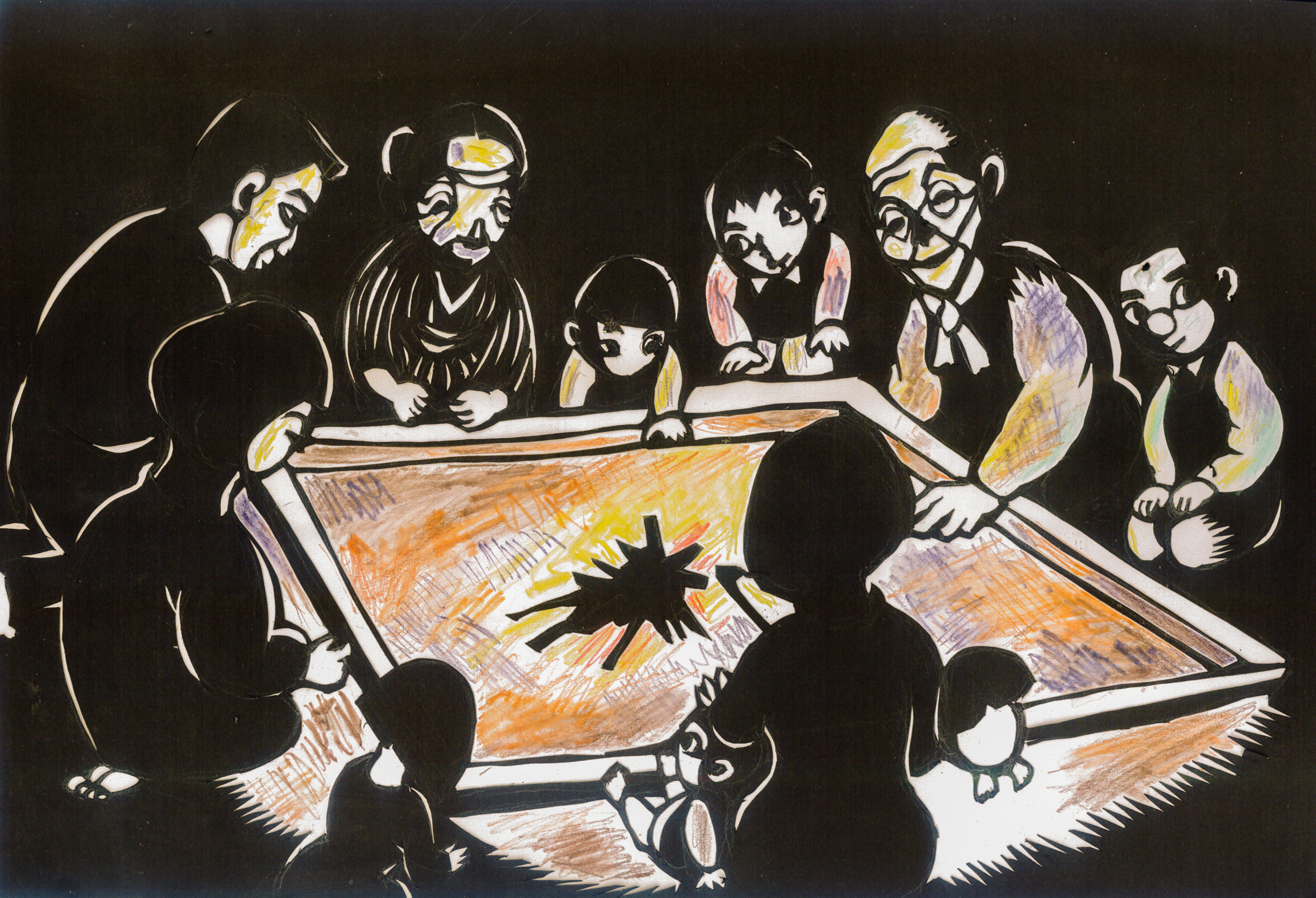

お正月の神様が、もう来ておられるかもしれない。そんな不安を抱えながら、どう年を越したらいいのか。解決策が『先祖の話』に書かれている。寝ないで年明けを待つ、「年籠(としごも)り」という方法である。

年籠りでは、年越しの一夜を「夜どおし起き明かして」過ごした。もとは一家の長が氏神の神社に泊まり込み、新年の豊作や家内安全を夜通し祈願する平安時代の風習だったが、今日(こんにち)では家族全員が「なるべく遅くまで寝ないようにする程度に(中略)改まってしまった」と言う。

私が子どもの頃、大みそかの晩、両親は「よい子は早く寝ろ」と叱らずに、遅くまで起きていることを許した。普段、午後八時には就寝していたが、この日は紅白歌合戦を最後まで見るんだと頑張った。きっと年籠りをしていたのだと思う。

年籠りは、大みそかの除夜詣で、元日の初詣でのルーツになったとされている。

プロフィル

たかはし・しげゆき 1954年、京都府生まれ。ルポライター・切り絵画家。『土葬の村』(講談社現代新書)、『お葬式の言葉と風習 柳田國男「葬送習俗語彙」の絵解き事典』(創元社)など、死と弔い関連の著書を手がける。高橋葬祭研究所主宰。