【佐喜眞美術館館長・佐喜眞道夫さん】戦後80年。今、「沖縄戦の図」が伝えるもの

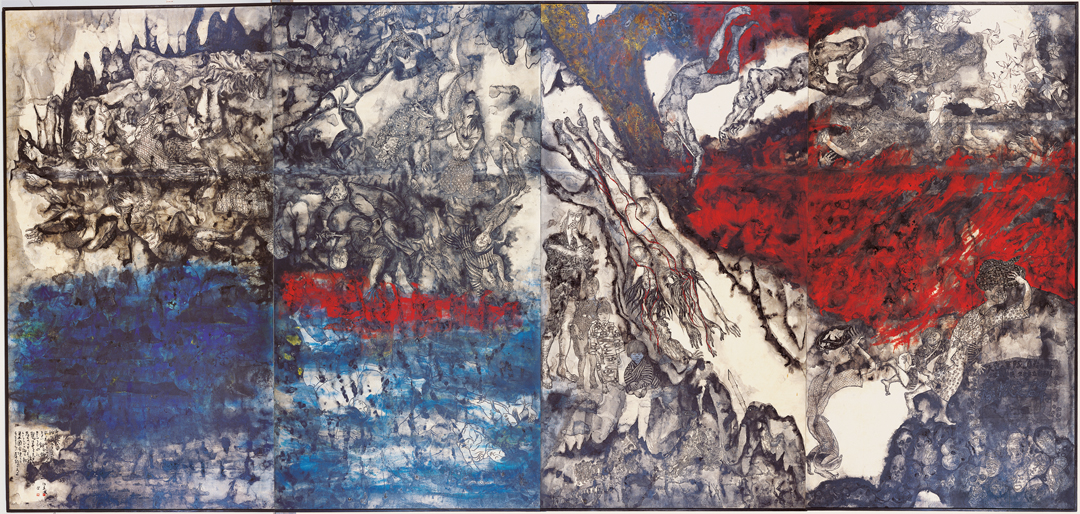

紺碧(こんぺき)の海に紅の血が注ぐ。折り重なる遺体、逃げ惑う人々、剃刀(かみそり)や縄で親族に手をかける姿――佐喜眞美術館(沖縄県宜野湾市)に展示された「沖縄戦の図」だ。第二次世界大戦末期に展開された地上戦として知られる沖縄戦の、証言者の声に耳を傾けた丸木位里・俊夫妻によって描かれた作品。全14部からなる作品群を沖縄で展示するため同美術館を建設した佐喜眞道夫館長に、丸木夫妻が作品に込めた思いを聞いた。

戦争を両面から見る

――丸木夫妻はなぜ「沖縄戦の図」を?

原子爆弾が投下された広島の惨状を目の当たりにした丸木位里・俊夫妻は1950年、後に「原爆の図」(全15部)となる最初の作品「幽霊」を発表しました。被爆者の姿を伝えるこの絵画は国内外を巡回し、核兵器の開発競争が激化する東西冷戦時代の中、その恐ろしさを伝える作品として人々から称賛されます。

しかし、海外での巡回展では、「南京大虐殺をどう考えるか」「私は息子を真珠湾で殺された」など、旧日本軍による加害を徹底的に糾弾されました。この体験から二人は、日本では空襲や原爆による被害を戦争の記憶として継承する一方で、加害の側面が著しく欠落していると考えました。このままでは、日本は再び戦争をするのではないかと危機感を抱いた丸木夫妻は、地上戦の醜悪さの中にこそ戦争悪の本質があるとして、沖縄戦の証言を聞き取り、全14部にわたる「沖縄戦の図」を制作したのです。

――連作と同じタイトルを冠した作品「沖縄戦の図」(1984年)に、二人はどのような思いを?

丸木夫妻は作品の中にこんな言葉を記しています。「沖縄戦の図 恥かしめを受ける前に死ね 手りゅうだんを下さい 鎌で鍬でカミソリでやれ 親は子を夫は妻を 若ものはとしよりを エメラルドの海は紅に 集団自決とは 手を下さない虐殺である」。二人は戦争の闇を深く見つめ、この作品では、集団自決という、身内までも殺し合う精神状態に人の心を追い込む戦争の恐ろしさを表現したのです。

キャンバスには、戦争を決定する政治家、それを遂行する軍人は描かれていません。一方、二人は絵の中に、沖縄だけでなく、朝鮮や中国など、旧日本軍の侵略で犠牲になった国の人々の姿を描きました。そして、女性と子どもとお年寄りが描かれています。民衆こそが一番の被害者であるとの確信からです。「一番ひどい目にあう側からでないと、戦争の本当の姿は見えない」。二人がそう言っていたことを思い出します。

アジア地域における旧日本軍による加害を胸に刻むかのように描かれたこの作品から、≪これが最後の戦争であってほしい≫という強い願いを感じずにはいられません。