カズキが教えてくれたこと ~共に生きる、友と育つ~ (4) 写真・マンガ・文 平田江津子

つらかった経験を糧として

知的障害児通園施設を嫌がり、地域の幼稚園生活を楽しんだカズキ。“いっしょ”に過ごすことで彼との付き合い方を身につけていった同級生の子どもたち。幼稚園で驚きの光景を目の当たりにした私たち夫婦は、どんな子でも、自分たちの住む地域の学校に行くのが“当たり前”になっていくことこそが、差別や偏見を生まない、誰もが安心で生きやすい社会をつくることにつながると確信し、カズキの就学先として地元の小学校を希望しました。

「特別支援学校に行った方が彼のためになるのに」「本来、ここに来るべき子ではないのに、無理難題を言う親」――。教育委員会や学校との話し合いでは、いつもそのような感性が伝わってきました。その圧力は、「地域で生きる」という、今思えばごくごく当たり前の環境を求めることを否が応にも躊躇(ちゅうちょ)させる力がありました。私たち夫婦は、口が裂けても「普通学級を希望する」という本心を言えませんでした。地域の小学校へ行けるだけでも……と思い、最後には「特別支援学級籍」になることを承諾しましたが、ここまでの話し合いによる時間的制約も含め、夫婦ともに疲労困憊(こんぱい)しました。

入学後、主要五科目(国・算・理・社・英)は特別支援学級で授業を受けていたため、結局一日の半分以上は普通学級でみんなと過ごすことができない状態でした。カズキには「特別支援教育支援員」が配置されたため、それならばなおさら、カズキが学び、過ごす場所について、「自立や社会性、生きる力を育むために、多くの時間を普通学級で過ごさせてほしい」という思いを学校に伝え続けました。しかし学校側は、「別室での個別指導こそがカズキ君の力を伸ばせる」と主張します。話し合いは、ずっと平行線のまま、結局6年間、普通学級への移籍が叶(かな)わず、悶々(もんもん)とした時間を過ごしました。

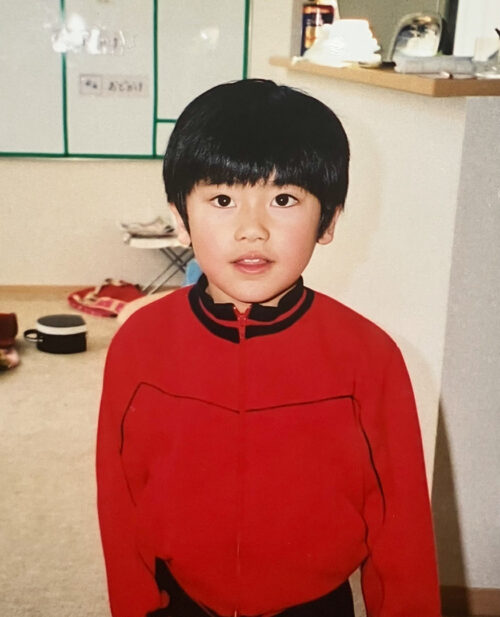

小学生時代のカズキ

佼成会では、「すべてのご縁も現象も必要あってのこと」と教えて頂きます。「特別支援学級」で過ごした経験があったからこそ、中学校で「普通学級籍」になったことで起きた仲間との関係性とカズキ自身の変化が際立ち、障害のある子もない子も一緒に学ぶ「インクルーシブ教育」の素晴らしさをより強調して語り続けられています。

また現在、あの時と同じようなつらい思いを味わう保護者の心に寄り添うことができ、どう手を差し伸べたら良いのかもわかり、「インクルーシブ教育」を推進する今の活動に活(い)きていると感じるのです。

信仰を頂いていると、たとえつらい時間を過ごしている中にも、「これが救いにつながる!」というかすかな光が見えます。仏さまはすべてを生かすためにおられるのだという安心、そしてつらかった過去まで輝いてくる……。信仰の醍醐味(だいごみ)は、日々をポジティブに穏やかな心で過ごせることであると、私は感じています。

プロフィル

ひらた・えつこ 1973年、北海道生まれ。1男3女の母。立正佼成会旭川教会教務部長。障害のある子もない子も同じ場で学ぶインクルーシブ教育の普及を目指す地元の市民団体で、同団体代表である夫と二人三脚で取り組みを進めている。